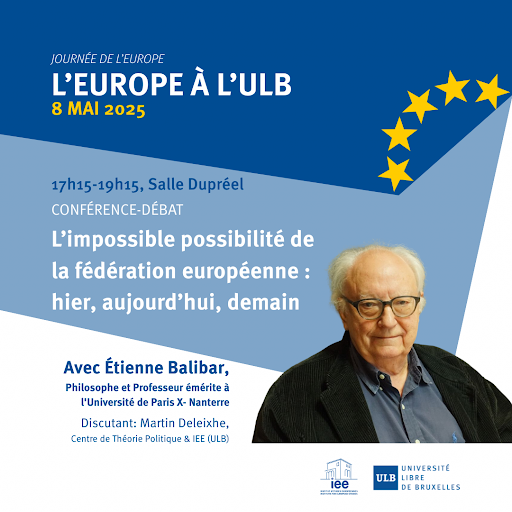

Conferenza pubblica, Istituto di Studi Europei dell'Università Libera di Bruxelles, «Giornata dell'Europa», 8 maggio 2025

Signore e signori, cari colleghi, signore e signore del pubblico,

Il titolo che vi ho proposto contiene uno di quei paradossi logici tipici di una certa tradizione filosofica. Potrebbe essere solo un modo per conferire a buon mercato un’aura speculativa a banali considerazioni sulle contraddizioni e i conflitti che ostacolano la realizzazione di un progetto federale che accompagna le istituzioni politiche – in «geometrie» variabili – si è progressivamente dotata l’Europa sovranazionale emersa dalla «risoluzione» dei conflitti che l’avevano lacerata nel corso del XX secolo: le due guerre mondiali e poi la «guerra fredda ». Questo progetto riceve naturalmente definizioni diverse, persino antitetiche, e continua a suscitare obiezioni e resistenze, a volte anche all’interno dei suoi stessi organi ufficiali. Ciò non toglie che sia una realtà e che, per molti di noi, come per gran parte dei cittadini europei, goda ormai di una sorta di evidenza. Se non altro per il fatto compiuto. Tuttavia, tutto sembra indicare che la sua legittimità, la certezza del suo completamento, la garanzia stessa della sua continuità non possano mai essere date per scontate. Tornando, ai fini di questa conferenza, ad alcuni dei riferimenti obbligatori della «scienza politica» in materia di costruzione europea e della sua incarnazione nell’Unione, ho trovato diverse espressioni di questo paradosso. Ad esempio, quella contenuta nel titolo stesso della prefazione scritta da Yves Mény per il numero della Revue Européenne dedicato nel 2016 al «Federalismo europeo»: «L’Unione europea e il federalismo: impossibile o inevitabile?». [1] Il contenuto suggerisce che vi è impossibilità in un senso e inevitabilità in un altro, ma che, poiché entrambi i significati sono ugualmente richiesti dalla storia delle istituzioni, la contraddizione è insormontabile, sebbene mutevole nel contenuto e negli effetti. È nei periodi di crisi o di conflitto acuto che il paradosso raggiunge il suo apice, e potrei lasciare intendere che la mia formulazione, leggermente diversa, che mette in evidenza l’unità dei contrari, non è altro che un modo retorico per drammatizzare la posta in gioco.

Ma ho voluto suggerire qualcosa di più. Mi sono ricordato che già diverse volte in passato, forse per una propensione teatrale a fare Cassandra, avevo identificato momenti di crisi acuta con la possibilità o l’imminenza di una «fine dell’Europa», cioè di un crollo o di una dissoluzione dell’Unione come costruzione federale o quasi federale. Ad esempio, al momento dello schiacciamento della resistenza costituzionale della Grecia alle ingiunzioni dell’Eurogruppo nel 2015. [2] Convocavo così implicitamente, in modo semi-strategico e semi-escatologico, analogie con lo scioglimento di altre costruzioni sovranazionali nell’Europa moderna, sebbene fondate su principi radicalmente diversi, che si era creduto irreversibili. A prescindere dalla fragilità della diagnosi, ciò che sembrava caratteristico della congiuntura era allora un raddoppio delle pressioni esterne dovuto all’aggravarsi di un conflitto interno all’Europa. Ma la situazione attuale, non meno critica, sembra caratterizzata da una tensione molto diversa tra segnali contraddittori provenienti rispettivamente dall’esterno e dall’interno. Da un lato, infatti, la guerra che si sta svolgendo alle porte dell’UE, e di cui essa è in realtà parte integrante (mi riferisco alla guerra in Ucraina, anche se ritengo che sotto certi aspetti il genocidio palestinese sia ancora più grave e avrà un impatto non meno rilevante sul futuro dell’Europa), con i suoi ultimi sviluppi geopolitici derivanti dal voltafaccia americano, è ampiamente interpretata come l’apertura paradossale di una possibilità di salto di qualità nell’integrazione delle nazioni europee: si tratterebbe né più né meno della resurrezione del vecchio progetto della «Comunità Europea di Difesa», oggi sostenuto dagli stessi Stati che negli anni ’50 lo avevano fatto fallire. Si tratta di una tappa decisiva nel trasferimento dei segni distintivi della sovranità statale dal livello nazionale a quello federale, le cui conseguenze si faranno sentire – se avrà luogo – in tutti i settori della vita economica e politica degli Stati membri, senza dimenticare la coscienza comunitaria dei loro cittadini. D’altra parte, però, l’ascesa dei cosiddetti movimenti «populisti», molti dei quali apertamente nostalgici del fascismo e del nazismo degli anni ’20-’40, la loro ascesa al potere in diversi paesi europei, la loro capacità «egemonica» all’interno della classe politica e della popolazione, il sostegno di cui godono da parte di imperialismi rivali ma ideologicamente convergenti, fanno pensare che le analogie con il periodo in cui è crollata la capacità dell’Europa di civilizzare il conflitto politico non siano prive di significato. È questa nuova configurazione particolarmente drammatica e inaspettata della tensione insita nel rapporto che l’Europa intrattiene con la propria possibilità istituzionale che mi propongo di discutere oggi, evocando almeno alcune delle questioni che occorre affrontare affinché il carattere inevitabile, o al contrario indeterminato, degli sviluppi in corso e delle loro conseguenze non sia semplicemente oggetto di intuizione o di una scommessa.

*

La prima serie di problemi che vorrei formulare riguarda il rapporto che la costruzione di un’Europa comunitaria intrattiene con il mondo circostante, dal quale è al tempo stesso dipendente nella sua stessa definizione di insieme di nazioni e separata da storie, confini, antagonismi, disuguaglianze di sviluppo e di situazione. Cercherò naturalmente di caratterizzare nel miglior modo possibile l’effetto che la trasformazione del quadro «geopolitico» ha sulla costruzione europea, cioè sulle modalità del rapporto di «sovranità tra nazionalità e sovranità. Ma vorrei anche, contro una certa tendenza favorita dalla congiuntura attuale nel discorso accademico e nell’opinione pubblica, insistere sul fatto che il «mondo» con cui l’Europa è in relazione e da cui dipende non può essere definito semplicemente in termini di alleanze e conflitti tra Stati o imperi continentali. Occorre prendere in considerazione altre dimensioni non meno fondamentali e irriducibili tra loro. La posta in gioco di questa riflessione sembra riguardare in particolare l’articolazione dei concetti di potere e indipendenza, da cui dipendono a loro volta le concezioni di rischio, sicurezza e identità. La proposta attuale è che in un «mondo» sempre più pericoloso, se non addirittura minaccioso per l’Europa, in cui i «fronti» sono suscettibili sia di infiammarsi che di ribaltarsi in modo imprevedibile, il livello strategico di organizzazione e di equipaggiamento non può che essere federale. Un’Europa che cerca di proseguire il proprio percorso non può né rimanere nella concorrenza tra nazioni né rimanere ostaggio delle protezioni o delle suddità di un’epoca passata. Non lo nego. Ma i concetti sottostanti richiedono un chiarimento.

È opportuno soffermarsi, anche se molto brevemente, sul significato di indipendenza e rapporto con il mondo nel caso di un’entità come l’Europa, la cui identità è interamente condizionata dalle tracce e dagli effetti attuali delle sue antiche divisioni interne, ma anche dai rapporti che le sue componenti, insieme e separatamente, hanno intrattenuto con il resto del mondo. L’uno non è dissociabile dall’altro. In entrambi i casi, i rapporti si sono cristallizzati nel tracciato di frontiere (o superfrontiere politiche e culturali) che si spostano costantemente ma sopravvivono alla loro cancellazione giuridica, e nelle modalità della loro trasgressione. La tensione palpabile che esiste oggi tra il modo in cui il contesto geopolitico e in particolare le relazioni con la Russia sono percepiti a ovest e a est dell’Europa è un’eredità evidente della grande “guerra civile europea” formalizzata nelle istituzioni della Guerra Fredda (da cui ha avuto origine la stessa Unione Europea), ma questa coincide in modo non casuale con la divisione dei due tipi di impero costituiti in Europa nell’età classica (“continentale” e “oceanico”, nella terminologia di Hannah Arendt), e persino, sebbene in modo complesso, la traccia dei grandi scismi politico-religiosi del Medioevo.

Ma d’altra parte le nazioni – oserei dire la forma nazionale tipicamente europea prima di essere esportata in tutto il mondo – sono esse stesse indissociabili dal rapporto con gli imperi che per definizione hanno una dimensione mondiale, che supera i limiti geografici e civili del «continente europeo» , indipendentemente dal modo in cui si cerchi di definirli. Si tratta in realtà di un compito impossibile, sia che queste nazioni si siano formate nella realizzazione di un progetto imperialista o che siano state il prodotto della sua decomposizione. Il contraccolpo della sua lunga storia coloniale sulla costituzione dell’Europa e sulla composizione demografica o culturale delle sue nazioni non solo non è cancellabile, ma non è propriamente esogeno. Tutto questo per dire, anche in modo molto schematico, che nel caso dell’Europa (come in altri casi nel mondo, ma in modo singolare, forse costitutivo della sua «idea »), i confini interni sono anche aperture verso l’esterno e, più in generale, la distinzione tra interno ed esterno, tra il «sé» e il «mondo», non obbedisce alla logica dell’alternativa. Nessuna evoluzione interna dell’Europa potrà mai essere altro che il rovescio di una o più modalità di relazione con il suo «esterno», che le è sempre già immanente. In termini più politici, l’idea di indipendenza o autodeterminazione dell’Europa è inscindibile dalla questione se essa disponga in quanto tale della capacità non solo di difendersi e proteggersi, ma anche di influenzare i processi «cosmopolitici» che già la riguardano nella sua composizione.

Torniamo quindi alla guerra in Ucraina e al cambiamento dei sistemi di alleanze che essa sta accelerando. Ho affermato pubblicamente – e l’evoluzione dei combattimenti non mi ha fatto cambiare idea, nonostante le sofferenze e le distruzioni che si accumulavano per le popolazioni colpite – che l’Europa non aveva altra scelta che sostenere la resistenza degli ucraini all’invasione russa, contraria al diritto internazionale e alimentata da un’ideologia imperialista particolarmente brutale. [3] Ciò significava che l’Europa sarebbe entrata in guerra, secondo modalità evolutive. Questo non deve impedirci – anzi – di prendere pienamente coscienza delle ragioni per cui la guerra in Ucraina è fondamentalmente una guerra civile su due livelli, strettamente interdipendenti. È una guerra civile europea, o piuttosto una nuova incarnazione della grande guerra civile che ha lacerato l’Europa per tutto il XX secolo, perché la Russia è una nazione europea (e persino una nazione alla cui civiltà europea sono stati dati contributi essenziali) e perché l’attuale configurazione degli antagonismi nell’est del continente – compresa la questione di dove si traccia la linea di demarcazione tra democrazie e dittature, tra interno ed esterno del progetto federale – è in parte il risultato del modo in cui l’URSS, che era la realizzazione di uno dei grandi progetti politici europei, si è trovata confinata e deviata entro i confini di un antico impero eurasiatico. Si tratta di una guerra civile sul territorio ucraino stesso, non perché tutta o parte della popolazione di alcune regioni si identifichi con la Russia eterna (come proclama Vladimir Putin), ma perché il multilinguismo e quindi il multiculturalismo, risultato di una complessa storia di colonizzazioni ed emancipazioni, ha reso inestricabili le eredità antagonistiche. [4]

D’altra parte, se osserviamo alla luce dei cambiamenti strategici operati dalla nuova presidenza americana questa “guerra civile” che si protrae nel tempo – almeno dal crollo del sistema sovietico e dalla brutale ristrutturazione del regime politico, economico e sociale che ne è seguita nel suo antico spazio – e se ne riassumiamo gli episodi dal punto di vista del loro posto nei rapporti di forza mondiali, credo che sia difficile evitare due conclusioni. La prima è che l’Impero americano (che ha ovviamente origini e un carattere profondamente «europeo », in senso civile) non è mai stato estraneo né agli impegni strategici dei paesi europei né alla costruzione europea come insieme politico-economico, sebbene quest’ultima sia caratterizzata da un complesso gioco di dipendenza e indipendenza, se non addirittura di sfida nei confronti del Grande Fratello «occidentale». Il ribaltamento delle alleanze a cui corrisponde de facto la decisione del presidente Trump di negoziare con la Russia accettando i termini in cui quest’ultima definisce il conflitto e garantendole le acquisizioni attuali della sua aggressione non è forse stabile, ma non è nemmeno un capriccio personale, come si sente dire. Non è giustificare l’invasione russa ricollocare il precedente sostegno della NATO all’Ucraina nel quadro del progetto di containment e roll back (nel senso di Zbigniew Brzezinski) che si è sviluppato prima e dopo il crollo dell’URSS e che ha cercato di strumentalizzare le aspirazioni democratiche delle ex repubbliche sovietiche non. E non è applicare una griglia ideologica “campista” constatare che i termini con cui l’amministrazione Trump impone oggi la sua protezione relativa all’Ucraina contengono una dose significativa di colonialismo non dissimulato. Ciò significa che, in realtà, gli Stati Uniti non si stanno disimpegnando dal continente europeo, ma, in una sorta di nuova spartizione di Yalta di cui gli ucraini pagano il prezzo, cercano di mantenere la loro influenza in una nuova geometria e sotto nuove forme. Nella stessa direzione vanno ovviamente le ingerenze americane nella vita politica degli Stati europei, a vantaggio delle forze neofasciste.

Tutto ciò significa, come avrete capito, che io, insieme ad altri, ritengo che l’Unione europea, nella sua ricerca o necessità di indipendenza, abbia oggi a che fare con due imperialismi, ora in guerra, ora in negoziazione, rispetto ai quali deve prendere posizione. Il suo futuro dipende da questo. Non li metto sullo stesso piano dal punto di vista dei pericoli che rappresentano (ma posso dirlo perché parlo da europeo dall’Europa, è ovvio che non potrei usare lo stesso linguaggio se fossi iracheno, o a maggior ragione palestinese). Esiste un espansionismo russo di cui l’Europa è il bersaglio potenziale, ma solo parziale. Non credo che Putin, nuovo Napoleone o nuovo Hitler, abbia in mente di invadere il continente fermandosi solo a Vienna, Berlino o Parigi. Ma credo che l’ideologia della Grande Russia di cui Putin è l’erede e che gli ideologi del regime hanno combinato con un discorso razzista e mistico implichi mire su tutte le nazioni del «vicino estero» che un tempo facevano parte dell’impero degli zar. E quindi che l’Europa ha bisogno di poterle difendere e difendersi da questo pericolo, il che implica armarsi meglio o armarsi in modo diverso. Ciò implica anche sviluppare una critica radicale del modo in cui l’influenza e gli aiuti finanziari della Russia alimentano tutta una parte dell’estrema destra europea. D’altra parte, non credo che l’imperialismo americano rappresenti un pericolo simmetrico (anche se la questione della Groenlandia rivela l’esistenza di mire espansionistiche che mirano anche al territorio europeo, sfruttando la sua incompleta decolonizzazione). Ma credo che la questione latente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ovvero quale interesse abbia la comunità delle nazioni europee a identificarsi con un «campo occidentale» la cui definizione è stata elaborata in America, debba tornare in primo piano per ricevere finalmente, se possibile, una risposta «eurocentrica», o piuttosto che prenda come filo conduttore l’articolazione degli interessi dell’Europa con quelli del resto del mondo, indipendentemente dall’assegnazione a un “campo”. Mi colloco quindi deliberatamente sulla strada intrapresa da leader come Willy Brandt o Gorbaciov al tramonto della Guerra Fredda, ponendomi la domanda su come si possa attualizzare la loro ispirazione. [5]

*

Ma come dicevo poc’anzi, mi sembra impossibile racchiudere la questione del posto dell’Europa nel mondo (e del posto che le evoluzioni del mondo le assegnano) in queste considerazioni geopolitiche, per quanto scottanti esse siano. Ne aggiungerò altre di due ordini diversi tra loro.

Occorre distinguere dalla questione geopolitica nel senso appena evocato una questione geoeconomica che riguarda le trasformazioni della globalizzazione e le ristrutturazioni del capitalismo contemporaneo. È necessario precisare che non sono un economista e che le mie ipotesi su questo punto sono fragili ai miei occhi? Rifletto cercando di imparare. Sono due le idee che circolano, e che i recenti sviluppi della «guerra commerciale» lanciata dagli Stati Uniti tendono a confermare. La prima è che l’era del neoliberismo trionfante, fondato sull’intensificazione della divisione internazionale del lavoro, quindi la diffusione delle “catene del valore” e l’ascesa di un capitalismo transfrontaliero che conferisce una funzione egemonica alle “operazioni logistiche” di circolazione delle merci (Mezzadra e Neilson), si è scontrata con una reazione nazionalista e neomercantilista. [6] La seconda è che l’imperialismo in ascesa e aspirante all’egemonia mondiale al posto dell’Impero americano sul duplice piano economico e politico è la Cina, diventata la più grande potenza industriale del mondo e, in tutta una serie di settori (compreso quello delle «energie rinnovabili»), la sua avanguardia tecnologica.

Quali sarebbero le conseguenze di questi mutamenti per l’Unione Europea, che si concepisce innanzitutto come una costruzione economica che punta sul libero scambio? Mi sembra che si possano proporre due osservazioni. In primo luogo, il concetto di imperialismo, per quanto utile per correggere le visioni idealistiche dell’economia mondiale come spazio di libera concorrenza libero da rapporti di forza e disuguaglianze di sviluppo, ha lo svantaggio di ridurre le questioni geopolitiche e quelle geoeconomiche, che corrispondono a evoluzioni temporali e a «geometrie» (come diceva Giovanni Arrighi) o a «divisioni del mondo» (come diceva Lenin) di natura diversa. [7] Esse interferiscono, questo è certo, ma non derivano da un’unica causalità. Ecco perché, vista dall’Europa, la questione del rapporto di forza tra l’impero russo e quello americano e quella della concorrenza tra il capitalismo americano e quello cinese pongono problemi completamente diversi, che un ragionamento in termini di “blocchi” tende a confondere.

Gli europei non si collocano “tra” la Cina e gli Stati Uniti nello stesso modo in cui si trovano “tra“ gli Stati Uniti e la Russia, che è una potenza militare e territoriale determinante, ma rappresenta oggi un fattore trascurabile nell’evoluzione dell’economia mondiale. In secondo luogo, la concorrenza tra il capitalismo americano e quello cinese, entrambi sostenuti da un potente ”statalismo economico”, anche se in due forme ideologicamente antitetiche, non è forse principalmente, e contrariamente agli scenari interpretativi degli storici dell’economia di ispirazione braudeliana, quella tra l’antico e il nuovo egemone mondiale (come un tempo quella tra i Paesi Bassi e l’Inghilterra, o tra quest’ultima e gli Stati Uniti, senza dimenticare gli aspiranti al ruolo di terzo incomodo, come la Germania nel XIX secolo e il Giappone nel XX). [8] Si tratterebbe piuttosto di una complementarità conflittuale (se posso azzardare questo ossimoro) tra due aspetti e due tendenze dello sviluppo del capitalismo contemporaneo: da un lato il produttivismo industriale, di cui la Cina, nuova «officina del mondo» e punta di diamante di una nuova rivoluzione industriale, è diventata il centro mondiale; dall’altro l’impero bancario e più in generale il dominio del mercato della circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, di cui gli Stati Uniti non hanno certo il monopolio, ma di cui continuano a beneficiare grazie alla conservazione della moneta dominante. L’Europa non esercita nessuna di queste due dominazioni, ma cerca con difficoltà di non trasformarsi semplicemente in un mercato di consumatori e debitori internazionali. [9]

È vero che questa presentazione dicotomica può essere pertinente per comprendere i termini in cui si presentano attualmente le battaglie doganali e normative a livello mondiale. Ma il suo principale svantaggio è quello di trascurare il significato e gli effetti della rivoluzione informatica degli strumenti di comunicazione e dell’intelligenza artificiale, poiché questa, attraverso ciò che Thomas Berns e Antoinette Rouvroy hanno chiamato la « governamentalità algoritmica », [10] sta non solo operando una vera e propria « colonizzazione dei rapporti sociali », a partire dai modelli di consumo e dall’organizzazione della vita quotidiana, ma anche sconvolgendo l’articolazione stessa delle operazioni di produzione, circolazione e finanziamento, installando al posto di comando delle « piattaforme » che si dispiegano in uno spazio virtuale. Essa fa parte di ciò che, altrove, ho cercato di definire «capitalismo assoluto» [11], che incorpora nel suo regime di accumulazione la totalità o la quasi totalità delle attività umane e che relativizza il conflitto tra i due versanti tradizionali del capitalismo incarnati dalla Cina e dagli Stati Uniti, o piuttosto diventa la vera posta in gioco della loro rivalità. [12] Mi sembra di capire che il rapporto Draghi presentato lo scorso novembre avesse come obiettivo quello di capire come l’Europa, in quanto comunità economica integrata, possa evitare il declino e la disgregazione nella nuova globalizzazione, ma bisognerebbe anche chiedersi se possa proporre – e proporre a se stessa – una via originale nella mutazione tecnologica, cioè sviluppare un capitalismo originale, o forse (è meno evidente) una forma originale di compromesso con il capitalismo. [13] Ma una questione del genere – che non è ancora stata oggetto di un vero dibattito a livello di opinione pubblica e delle società europee – ha senso solo se si introduce la considerazione di una terza forma di ambiente mondiale, forse la più decisiva di tutte in termini di civiltà, ovvero quella dell’ambiente «planetario» o «terrestre».

In effetti, il termine «ambiente» assume qui un significato diverso. Sebbene sia evidente che la catastrofe climatica e biologica in corso abbia dimensioni geografiche molto importanti, poiché la terra è divisa in zone eterogenee che non subiscono allo stesso modo gli effetti del riscaldamento o delle politiche estrattive che incidono sulla biodiversità e sulle condizioni di vita delle comunità umane, e non contribuiscono in modo uguale a quello che lo scrittore indiano Amitav Ghosh ha definito il «grande sconvolgimento» [14], esiste una differenza fondamentale tra uno schema di confronto tra potenze continentali più o meno aggressive dotate di armi di distruzione di massa, o anche uno schema di distribuzione delle risorse economiche e dei flussi di capitali, e una topografia dei processi che contribuiscono alla trasformazione dell’habitat terrestre. Ritroviamo qui, ma in una dimensione molto più materiale, la questione dell’insufficienza delle distinzioni meccaniche tra l’interno e l’esterno delle frontiere, che già tormentava la presa di coscienza degli effetti della rivoluzione informatica come sovrapposizione alla geografia delle nazioni di una sfera virtuale che le relativizza. Non è necessario attraversare i confini politici ed economici perché le conseguenze del consumo eccessivo o della sovrapproduzione di beni industriali (compresi quelli dell’industria agricola) influenzino le condizioni e le opportunità di vita degli esseri umani dall’altra parte del mondo. Ogni riproduzione di una comunità umana e politica che obbedisce a un certo tipo di vita o lo erige a obiettivo del proprio sviluppo storico è quindi sempre causa e effetto delle conseguenze che essa comporta sull’ambiente planetario di cui fa parte e che la permea, ma anche la supera e implica la sua intersezione con altre comunità, se non addirittura altre civiltà.

Più precisamente e in modo più cosmopolita, si può sottolineare l’importanza di tre «contraddizioni» – nel senso che la tradizione dialettica dava a questo termine – che rendono incerto il posto che le popolazioni europee occupano nella crisi ambientale e il ruolo che potrebbero svolgere nella sua risoluzione. In primo luogo, c’è il fatto, già segnalato, che le catastrofi dovute al riscaldamento globale o indirettamente legate al degrado ambientale (come abbiamo visto con la pandemia di Covid-19), anche se possono verificarsi in qualsiasi punto del pianeta (si pensi agli incendi in California o alle inondazioni in Spagna), colpiscono in modo molto più distruttivo e irreversibile le zone continentali sottosviluppate e in condizioni di estrema povertà, il che contribuisce non all’emergere di politiche di solidarietà, ma all’acuirsi delle differenze razziali o razzializzate all’interno della specie umana. [15] C’è poi il fatto (su cui insiste molto opportunamente Amitav Ghosh) che la decolonizzazione e la crescita economica dei paesi del “Sud globale” in cerca di uguaglianza con gli ex colonizzatori producono un accumulo negativo in termini di distruzione dell’ambiente: i paesi del Nord, compresa l’Europa, sono ancora i maggiori consumatori di prodotti a base di carbonio o che incorporano componenti la cui estrazione devasta l’ambiente, ma i paesi del Sud ne sono i maggiori produttori, sia per soddisfare le esigenze del Nord, sia per accelerare il proprio recupero. Infine, c’è il fatto – gravido di conseguenze per la vita politica delle democrazie liberali e profondamente implicato nella genesi di ciò chechiamano «populismi»: non esiste alcun programma economico o principio di pianificazione applicabile nell’attuale stato dei rapporti di forza sociali e politici, in particolare in Europa, che concili la conservazione di un tenore di vita accettabile per la maggioranza della popolazione con una decrescita o una deindustrializzazione razionale, senza la quale gli effetti di inabitabilità del pianeta diventeranno irreversibili.

Queste « contraddizioni » sono l’orizzonte in cui si pone la questione di una politica europea che non sia solo un modo per far coesistere le popolazioni con le loro specificità storiche, ma un modo per disegnare loro un futuro comune, la cui realizzazione è la condizione di possibilità del progetto federale. Esse non annullano l’importanza e l’urgenza delle questioni geopolitiche e geoeconomiche, ma ne determinano completamente il significato, perché sono allo stesso tempo più urgenti e di più ampia portata, il che rende tanto più sorprendente (o al contrario troppo comprensibile) che, nonostante periodiche dichiarazioni di intenti, siano costantemente marginalizzate ed edulcorate. Ma il loro confronto e la loro discussione presuppongono anche – bisogna rendersene conto – una rivoluzione o una conversione nel nostro modo di intendere le idee di potere e indipendenza. Alla luce delle contraddizioni ecologiche, la massima indipendenza è anche la massima interdipendenza, o è un modo di elaborare l’interdipendenza, e non di neutralizzarla. E soprattutto, la tradizionale equivalenza tra le idee di potere e potenza deve essere messa in discussione, come suggeriscono da anni i filosofi ispirati dalla lettura dell’opera di Spinoza. [16] Intesa dialetticamente come non impotenza, o uscita dall’impotenza, cioè dall’incapacità di influenzare le condizioni, sia interne che esterne, che determinano i nostri modi di vita e limitano la nostra libertà, il potere non può identificarsi con il potere, cioè con la capacità di soggiogare i nostri nemici o avversari imponendo loro un rapporto di forza il più unilaterale possibile, facendo piegare la loro «volontà», ma deve corrispondere al contrario alla massima capacità di essere influenzati da altri, cioè di accogliere la loro presenza o la loro influenza, o di negoziare le loro richieste in modo da renderle compatibili con la nostra autoconservazione.

Tradotto nuovamente in termini politici, ciò significa che l’Europa non deve né dimenticare né rinnegare le tracce dell’espansione imperiale (in particolare coloniale) che le ha permesso di strutturarsi in nazioni a scapito del mondo intero, né chiudersi in un isolamento fittizio dal quale sfuggirebbero solo le transazioni finanziarie, ma trasformare il senso e le modalità di questa dipendenza, facendo della comunicazione con il resto del mondo (o con il maggior numero possibile di «mondi» nell’orizzonte planetario) il fondamento della propria affermazione. E quindi, se mi sono espresso bene, facendo della crisi ambientale l’urgenza delle urgenze, fissando un orientamento per affrontare tutte le altre, per quanto pressanti possano apparire, che si tratti di guerra e pace, o di competitività e crescita.

*

Giungo quindi, con molto ritardo e quindi in modo molto incompleto, alla questione della federazione, ovvero agli usi e alle alternative che questo termine racchiude per noi oggi. Prenderò come punto di partenza una proposta recentemente formulata dal famoso storico britannico Timothy Garton Ash (eurofilo convinto) che, come molti di noi senza dubbio, mi ha colpito e lasciato perplesso. Sollevando un problema ineludibile, essa propone allo stesso tempo una soluzione che sembra piuttosto riprodurre la difficoltà. Descrivendo nel luglio 2023 su Le Grand Continent [17] la rinascita del progetto imperiale russo e la sua possibile estensione a intere regioni dell’Europa orientale, pur ammettendo senza mezzi termini che tale rinascita era in parte la risposta a ciò che egli definiva “l’allargamento dell’Occidente geopolitico” dopo il crollo dell’URSS, di cui facevano parte le espansioni simultanee o sfalsate dell’Unione europea e della NATO, Timothy Garton Ash spiegava che l’Unione europea avrebbe potuto difendersi solo acquisendo essa stessa una dimensione imperiale, cioè armata o militarizzata, e centralizzata dal punto di vista della sua capacità decisionale, sebbene “senza egemonia” tra le nazioni o nazionalità che la compongono (come era il caso negli imperi tradizionali) né restrizioni autoritarie della sua democrazia interna. Da qui il riferimento a questo “impero liberale” che storicamente avrebbero incarnato gli Stati Uniti d’America e il ricorso a formule ossimoriche come “impero post-imperiale” o “impero anti-imperiale”. In sintesi, nel mondo degli imperi (e degli imperialismi), possono sopravvivere solo gli imperi, ma l’Europa dovrebbe incarnarne la versione più innocua.

Questo paradosso non mi è sembrato sostenibile, ma mi sono ricordato allora di una notevole riflessione di Raymond Aron, risalente ormai a più di 60 anni fa, nella sezione finale del suo libro del 1962: Pace e guerra tra le nazioni, dove scrive che le nazioni si trovano ormai di fronte alla scelta di aderire a una federazione (potenzialmente universale, o almeno aperta a nuove adesioni) o di essere incorporate in un impero con pretese mondiali (come quello delineato dai campi della Guerra Fredda). [18] Questo dilemma è sorprendente perché presuppone (cosa che non tutti ammetteranno) che l’era delle sovranità nazionali assolute (o della loro apparenza) sia finita, ma che le modalità della loro scomparsa, o piuttosto della loro trasformazione in una nuova forma o “formazione” storica, sono aperte a diverse possibilità. Possibilità che sono forse disegualmente necessarie, ma anche disegualmente auspicabili dal punto di vista di una filosofia politica liberale o democratica. Egli suggerisce inoltre di riprendere la questione della federazione non, come tendono a fare i giuristi, dal punto di vista della sovranità degli Stati e della sua restrizione o condivisione, ma dal punto di vista delle diverse modalità di esistenza e configurazione delle nazioni, a seconda che si rappresentino come assoluti autosufficienti e insuperabili, o, al contrario, come componenti e parti interessate di insiemi più complessi ed eterogenei, ma non per questo privi di un principio di unità o di un interesse comune che deve tradursi politicamente e costituzionalmente. O, se si preferisce, suggerisce di considerare la questione della perpetuazione o del declino degli Stati-nazione non esclusivamente dal punto di vista delle istituzioni statali, ma dal punto di vista di quella che ho definito sopra “forma nazionale”. [19] Ora, mi sembra che sia proprio l’attaccamento a questa forma, dal punto di vista delle sue funzioni immaginarie e sociali, a essere al centro degli antagonismi oggi osservabili tra i popoli europei e al loro interno, di cui ho evocato all’inizio gli effetti potenzialmente devastanti sull’unità politica e la costituzione democratica dell’Europa.

Tuttavia, non si può avanzare su questa strada se non si introduce nella formulazione stessa del problema un elemento altrettanto politico quanto quello della sovranità e della sua delega a istanze di governo sovranazionali, ma più direttamente legato ai meccanismi sociali di riproduzione o di disgregazione della coesione nazionale. È ciò che vorrei fare qui, invocando, accanto e a complemento del “teorema di Aron”, che colloca il futuro dello Stato nazionale, almeno potenzialmente, tra un futuro federativo e un futuro imperiale (il che presuppone anche, contrariamente alla tesi di Garton Ash, che possano esistere federazioni come poli di resistenza e modelli di evoluzione nel mondo degli imperi), ciò che chiamerò per simmetria il “teorema di Milward”. Mi riferisco qui, come potete immaginare, all’opera dello storico britannico Alan Milward (spesso invocata a sostegno delle critiche di ciò che un certo nazionalismo metodologico chiama “l’utopia federalista”), ma facendone in qualche modo un uso inverso. [20] Nel suo libro del 1992, The European Rescue of the Nation-State, Milward, come si ricorderà, aveva difeso la tesi paradossale secondo cui – attraverso una sorta di astuzia della ragione politica – la progressiva costruzione della Comunità, poi dell’Unione Europea, pur trasferendo a un’autorità sovranazionale poteri sempre più importanti (soprattutto economici, ma in una società moderna l’economia non è separabile dalla politica), non aveva indebolito o relativizzato le indipendenze nazionali, ma al contrario ne aveva prevenuto il declino e infine “salvato” le nazioni europee dalla dissoluzione nei conflitti del.

Una versione provocatoria e discutibile dell’argomento sostiene che fin dall’inizio il cosiddetto federalismo europeo non avesse altro obiettivo implicito che la costruzione di quella che il generale De Gaulle aveva chiamato “l’Europa delle patrie”, e alla quale oggi si richiamano nuovamente alcuni sovranisti in Europa (in una versione ovviamente più sinistra). Le istituzioni federali sarebbero state quindi in parte una finzione, in parte il sostituto di una capacità di autodifesa diventata troppo debole o contraddittoria con l’indipendenza reale nel mondo attuale. Ma una versione più interessante, a mio avviso, consiste nel collegare gli effetti politici della costruzione europea con lo sviluppo del Welfare State e di quello che, in altri luoghi, ho chiamato “lo Stato nazionale sociale”. [21] Perché le nazioni sono certamente formazioni storiche di straordinaria resistenza al cambiamento, con profonde radici linguistiche, culturali e immaginarie, ma non sono per questo eterne, immuni agli effetti disgregatori degli shock esterni (ad esempio le guerre di sterminio) e alla violenza dei conflitti interni (generati, a seconda dei casi, dal conflitto di classe o da ciò che Spinoza chiamava “odi teologici”, o addirittura dalla loro sovrapposizione). Come ogni “formazione” sociale e storica, la nazione ha bisogno di essere riprodotta, il che significa anche periodicamente rifondata su nuove basi. La mia tesi di lunga data (che non è originale, se non forse dal punto di vista terminologico) è stata che la forma nazionale in Europa è stata riprodotta e consolidata, quindi rilegittimata agli occhi dei propri cittadini, e in particolare di “quelli di sotto”: i lavoratori sfruttati, attraverso l’istituzione dello Stato nazionale-sociale (come alternativa storica allo Stato totalitario, “nazional-socialista” e al tempo stesso al “liberalismo” economico puro), cioè uno Stato che costituzionalizza i diritti del lavoro e la “sicurezza sociale” in un quadro nazionale più o meno restrittivo (in particolare per quanto riguarda i diritti degli stranieri) e, viceversa, rifonda l’idea di solidarietà o comunità dei cittadini caratterizzandoli, nonostante la grande diversità delle loro occupazioni e condizioni, come “cittadini attivi” o “lavoratori”. [22] Ma ciò che il teorema (o l’argomento) di Milward aggiunge a questa ipotesi è che, storicamente, nel contesto europeo, il processo di sviluppo dello Stato nazionale-sociale non è stato puramente autarchico e non si è svolto in ogni contesto nazionale indipendentemente dall’ambiente sovranazionale, come se gli Stati non facessero parte di un insieme o di una “regione” economicamente unificata. È stata anche la costruzione europea a favorirne e garantirne la continuità in ogni Stato membro in particolare e nella sua variante specifica.

Una tale formulazione permette quindi di comprendere quando e come ciò che costituiva una garanzia per la forma nazionale ha smesso di esserlo e ha persino iniziato a funzionare in senso inverso, come fattore di disgregazione e di crisi. La svolta, per dirla in modo molto brutale, è il momento in cui la Commissione Delors (sostenuta dai suoi mandatari nazionali) rinuncia a sviluppare sul piano normativo e su quello delle politiche economiche uno “Stato sociale europeo”, o a livello europeo, quello che potremmo chiamare uno “Stato federale-sociale”. Cioè il momento in cui, nel contesto della generalizzazione delle politiche neoliberiste che formalizzerà il “consenso di Washington“, viene introdotta la moneta comune per favorire l’integrazione e la competitività dei capitalismi europei senza che, simmetricamente, il ”compromesso sociale” che istituzionalizza le conquiste della lotta di classe e apre la possibilità di una riduzione, anche se differita, dei divari di ricchezza e di potere tra capitale e lavoro, venga trasposto a livello comunitario. [23] Si cambia sistema di governo, ma si cambia anche capitalismo, e i due processi sono indissociabili. Di conseguenza, le istituzioni “di Bruxelles” o “di Francoforte” sono percepite e funzionano realmente come un mezzo per esternalizzare le decisioni che influenzano i rapporti di lavoro e le condizioni sociali, o come un mezzo per sottrarle alla contestazione popolare. Ed è ciò che continua ad accadere oggi. L’Unione europea incoraggia quindi gli Stati non a sviluppare nuove forme di sicurezza sociale adeguate al capitalismo globalizzato, ma a smantellare quelle vecchie, nonostante le resistenze sistematicamente denigrate come “corporative”. Le disparità di reddito raggiungono proporzioni astronomiche come nel resto del mondo, parallelamente allo sviluppo di forme di precarietà che Robert Castel ha definito “disaffiliazione” o “insicurezza sociale”. [24] Da questa situazione, i sovranisti di sinistra come Wolfgang Streeck traggono la conclusione che i diritti del lavoro non possono, in qualche modo per loro natura, essere protetti se non in un contesto nazionale, il che cancella la storia del rapporto di forza che ha attraversato la costruzione europea e attribuisce come caratteristica essenziale ciò che è risultato da una scelta politica. Si apre così la porta all’alternativa tra impero e populismo nazionalista, due modalità di degenerazione della democrazia. [25]

*

Senza dubbio questa esposizione è già troppo lunga senza essere riuscita a chiarire completamente le questioni che ho voluto sollevare. Se mi resta ancora un po’ di tempo, vorrei aprire la discussione formulando tre conseguenze di quanto precede, che si presenteranno solo come domande aperte.

La prima è che non si può costruire una federazione dall’alto. Più precisamente, non si può costruirla con il semplice trasferimento a un’autorità “federale” o “comunitaria” – anche in forma parziale e progressiva – di ciò che la tradizione della filosofia politica, da Bodin e Hobbes in poi, ha chiamato “segni della sovranità”. O, più esattamente, non si può evitare l’autodistruzione della federazione se tale trasferimento avviene senza che si costituisca in cambio, “dal basso”, un potere collettivo democratico di generalità equivalente. È ciò che è avvenuto successivamente con l’istituzione della moneta comune, l’attribuzione alla Commissione europea del potere di negoziare e concludere trattati commerciali, il controllo delle frontiere e la repressione dei flussi migratori nei regolamenti di Schengen e di Dublino, e ciò che avverrà domani con la capacità di difesa se la congiuntura internazionale e l’argomento geopolitico che impone di affrontare gli imperi con mezzi equivalenti spingeranno alla costruzione effettiva di un esercito europeo con contingenti nazionali. Naturalmente dietro queste iniziative ci sono interessi materiali e non solo ideologici, ad esempio la sostituzione di un’industria dell’armamento alle capacità esportatrici in declino dell’industria automobilistica…

Il risultato è ciò che Habermas ha definito con una formula terribile postdemokratischer Exekutivföderalismus, e che il mio amico giurista Carlos Herrera ha definito “statalismo di mercato”. [26] Da parte mia avevo parlato di una pseudo-federazione, che non è una tappa verso la realizzazione di una federazione, ma una perversione della sua idea e un ostacolo alla sua accettazione da parte dei cittadini nazionali. [27]

La seconda conseguenza è che se si ammette, con politologi di grande levatura (da Carl Joachim Friedrich a Robert Schütze) [28] e giuristi come Olivier Beaud che la distinzione “classica” tra federazione e confederazione è una questione di grado e di convenzione, a seconda che si osservi il rapporto tra le unità nazionali e sovranazionali nel senso della composizione dell’unità o della decomposizione verso la molteplicità, l’essenziale risiede nel senso del processo di trasformazione delle indipendenze nazionali, in altre parole nel loro movimento di federalizzazione più o meno avanzato a seconda delle esigenze della congiuntura storica piuttosto che nella forma costituzionale in cui si cristallizza. Se si combina questa osservazione con la precedente, secondo cui un “federalismo dall’alto”, che non è accompagnato da alcun aumento dei poteri “dal basso” (cioè dei cittadini stessi) a livello transnazionale, opera esattamente all’opposto dell’obiettivo dichiarato, risulta che i processi di federalizzazione e democratizzazione sono in realtà indissociabili. La democratizzazione non è una caratteristica accidentale o complementare che può verificarsi in una federazione esistente senza di essa, poiché senza democratizzazione non c’è federalizzazione, o la federazione si autodistrugge.

Ma cos’è una democratizzazione transnazionale? Questa domanda non può essere risolta nell’ambito dell’interminabile polemica sui rispettivi poteri delle istituzioni comunitarie e degli Stati-nazione (o delle nazioni rappresentate dai loro Stati), che genera il conflitto stereotipato tra sovranazionalismo (che è anche il “post-imperialismo”) e dei nazionalismi che invocano la “sovranità popolare” come un paradiso perduto. Né può essere risolta con l’istituzione formale di una cittadinanza federale o europea comune, indifferenziata, anche se accompagnata da un diritto di voto più o meno deterritorializzato. La discussione sull’esistenza o meno del “demos europeo” è conclusiva su questo punto, ma in senso negativo. [29] Tuttavia, non chiude, ma piuttosto apre la riflessione sulle vie della democratizzazione. Kalypso Nicolaidis ha portato avanti questa riflessione in modo interessante coniando il neologismo “demoï-crazia”, ovvero cercando di inserire il pluralismo storico delle nazioni europee nella loro stessa concezione della sovranità popolare. [30] Ma così facendo non ha risolto l’ambiguità che caratterizza i due significati del concetto di “popolo” e che si esprime periodicamente, a volte in modo liberatorio, a volte in modo reazionario o regressivo (come nel passaggio dallo slogan Wir sind das Volk allo slogan Wir sind ein Volk durante la rivoluzione tedesca del 1989). Piuttosto, l’ha riproposta. Ovviamente non ho una soluzione pronta, ma sulla base di quanto ho abbozzato sopra riguardo allo Stato sociale e al suo contributo alla riproduzione della forma nazione, sarei tentato di dire che la chiave del movimento “dal basso” per una federazione democratica in Europa risiede nella possibilità di instaurare uno scambio, un confronto, un conflitto, persino una dialettica tra i due significati della parola popolo, das Volk e ein Volk (quindi anche più Völker), ovvero più storie, più culture, più lingue, non nel quadro prestabilito delle sovranità statali, ma in uno spazio transnazionale aperto che sia potenzialmente comune. Vale a dire costruire un dibattito paneuropeo tra i cittadini stessi (attraverso i loro partiti, i loro movimenti, i loro intellettuali e i loro artisti) sull’importanza rispettiva e l’intersezione dei loro interessi di classe, di genere, di razza o di etnia e di cultura e sul modo di conciliarli.

Naturalmente è più facile a dirsi che a farsi, o più esattamente è una proposta circolare: la sua attuazione presuppone in un certo senso che il risultato, cioè la trasgressione dei confini o il loro cambiamento di status, sia già acquisito. Resta da sperare che non solo la necessità suggerisca espedienti e iniziative, ma soprattutto che movimenti collettivi, per i loro stessi obiettivi, siano già situati al di fuori del cerchio. Uno di quelli che, per anni, avrei supposto che, potenzialmente planetario per sua stessa natura, dovesse costruirsi fin dall’inizio attraverso i confini nazionali dell’Europa, in modo federale o quasi federale, era il movimento ecologista giovanile per la difesa della Terra; ma non è ancora così, o lo è solo in minima parte…

Soprattutto – e questo è il mio ultimo punto – il dialogo “dal basso” tra gli interessi sociali e le forme di cittadinanza presuppone un canale di comunicazione, strumenti e un linguaggio comune. La sfera pubblica delle democrazie liberali si è costruita, come sappiamo, attraverso la letteratura, il giornalismo, la scuola, i partiti politici, ma anche le controculture operaie in un contesto nazionale. [31] La domanda risolutiva posta ai sostenitori della federazione europea come costruzione democratica (Régis Debray me l’aveva un giorno ironicamente opposta) è sempre stata: “in quale lingua comunicano tra loro questi cittadini europei?”. A cui Umberto Eco aveva risposto con una bella formula sempre citata (ma di cui non si trova l’origine): “la lingua dell’Europa è la traduzione”. [32] Ed è vero che la traduzione è una pratica popolare oltre che colta. Ma è in drammatico declino in Europa come altrove. Nel corso di quarant’anni di adesione al “partito dell’Europa”, sulla scia del Manifesto di Ventotene redatto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, ho creduto a lungo che l’intensificarsi degli scambi materiali e culturali, della circolazione delle persone e persino dei conflitti tra i cittadini delle diverse nazioni del continente, con tutte le sue disuguaglianze e difficoltà, avrebbe fatto emergere uno “spazio civico” comune e spinto all’intertraduzione delle lingue. È successo il contrario, tranne che per una piccolissima élite di intellettuali cosmopoliti e, non dimentichiamolo, per una massa certamente importante ma socialmente emarginata e segregata di lavoratori immigrati, di origine intra ed extraeuropea. La causa non va ricercata solo nell’ascesa dei nazionalismi, nel declino dell’internazionalismo, o meglio, quest’ultimo è tanto un effetto quanto una causa. La causa fondamentale è la sostituzione della conversazione con l’uso dei social network e, soprattutto, ormai, la diffusione della traduzione automatica, che rende inutile qualsiasi “prova di traduzione” (Antoine Berman), eliminandone sia la necessità che gli agenti. Quali sono i movimenti che, oggi in Europa come altrove nel mondo, sono in grado di resistere a questa colonizzazione o di trovare degli antidoti? Non lo so, ma non sono sicuramente nella posizione giusta per giudicare. Devo accontentarmi ancora una volta di sottolineare l’aporia, o l’impossibile possibilità.

[1] Yves Mény: “L’union européenne et le fédéralisme : impossible ou inévitable?“, Politique européenne, n. 53, 2016/3, Il federalismo europeo.

[2] Etienne Balibar, Europe, crise et fin ?, Editions Le Bord de l’eau, 2016.

[3] Etienne Balibar: “Le pacifisme n’est pas une option”, Mediapart, 7 marzo 2022.

[4] Si veda l’interessante indagine di Daria Saburova: Travailleuses de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre, Editions du Croquant 2024.

[5] Si veda il saggio di Peter Brandt: Mit anderen Augen: Versuch über den Politiker und Privatmann Willy Brandt, Dietz Verlag Berlin 2013. E Sophie Momzikoff, “Aux origines de la Maison commune européenne de Gorbatchev : influences et concepteurs (années 1970-1989)“, Histoire Politique, 46 | 2022.

[6] Sandro Mezzadra e Brett Neilson: The Politics of Operations: Excavating Contemporary Capitalism, Duke University Press 2019.

[7] Vedi E. Balibar: “Géométries de l’impérialisme au XXIème siècle“, AOC Media, 25 e 26 novembre 2024.

[8] Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino. Le promesse della via cinese, Ed. Max Milo, 2009.

[9] Vedi Michel Aglietta, Zone euro. Éclatement ou fédération. Parigi, Michalon, 2012.

[10] A. Rouvroy e T. Berns: “Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation?“, in Politique des algorithmes. Les métriques du web, Réseaux 2013/1 n° 177 La Découverte.

[11] E. Balibar: “Absolute Capitalism”, in W. Callison and Z. Manfredi: Mutant Neoliberalism. Market Rule and Political Rupture, Fordham University Press, 2020.

[12] Cf. ad esempio Pierre Veltz: La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif, Editions du Seuil 2017.

[13] Il futuro della competitività europea: relazione di Mario Draghi, Commissione europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en

[14] Amitav Ghosh, Le grand dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique, Wildproject 2021.

[15] Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva parlato a questo proposito di “apartheid vaccinale“. Si veda il mio commento: “Un monde, une santé, une espèce. Pandémie et cosmopolitique“, in E. Balibar, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine. La découverte, 2022.

[16] Vedi l’opera di Antonio Negri, in particolare: : Le pouvoir constituant : essai sur les alternatives de la modernité, Paris, Presses Universitaires de France, 1997.

[17] Timothy Garton Ash: “L’Union comme empire post-impérial“, Le Grand Continent, 20 luglio 2023.

[18] Raymond Aron: Paix et guerre entre les nations (1962), ottava edizione con una presentazione inedita dell’autore, Calmann-Lévy, 1984. Olivier Beaud vi fa riferimento nella sua Théorie de la fédération, Presses universitaires de France, collana Léviathan, 2007 (p. 68 ss.).

[19] Avevo abbozzato una teoria di questa «forma» nei miei contributi al libro scritto con Immanuel Wallerstein: Race, nation, classe. Les identités ambiguës, nuova edizione ampliata, Editions La Découverte, 2018.

[20] Alan S. Milward: The European Rescue of the Nation-State, Routledge 1992. Un uso significativo dell’argomento di Milward in senso antifederalista si trova nel libro di Perry Anderson, The New Old World, Verso 2009.

[21] Etienne Balibar: Les Frontières de la démocratie, La Découverte 1992; La Proposition de l’égaliberté, Presses Universitaires de France 2010. Una discussione approfondita del rapporto conflittuale che lo Stato nazionale-sociale intrattiene con il processo di globalizzazione neoliberista, che fa ampio riferimento alle mie formulazioni e le amplia notevolmente, è contenuta nell’opera di Edouard Delruelle: Philosophie de l’Etat social. Civilité et dissensus au XXIe siècle, Editions Kimé 2020.

[22] Ciò vale sia per l’Occidente che per l’Est della divisione dei blocchi, anche se secondo modalità completamente diverse che dovrebbero essere discusse in dettaglio. Lo smantellamento delle strutture di sicurezza sociale ereditate dal “socialismo reale“ proprio nel momento in cui quelle del “modello europeo“ socialdemocratico venivano messe in discussione in Occidente, è una delle cause fondamentali dell’ascesa del “populismo“, in particolare in Germania.

[23] In una corrispondenza successiva alla mia relazione, Justine Lacroix mi ha obiettato quanto segue: “Lei ha incriminato la Commissione Delors per aver dato la priorità al mercato unico rispetto alla costruzione di un’Europa sociale e poi alla moneta unica rispetto alla politica economica. Ma Delors non aveva la maggioranza in Consiglio per realizzare l’Europa sociale e mettere in atto una politica economica. Prima di lanciare il mercato interno, aveva fatto un giro delle capitali per proporre l’Europa sociale e si era scontrato con un muro (…) Delors non era certo un rivoluzionario, ma non si può confondere con Lamy“ (originale francese). Gli riconosco questa precisazione, che equivale a non confondere il risultato con le intenzioni. Ma resta da capire perché Delors si sia chiuso in questo rapporto di forze… Si trovano utili analisi al riguardo nel libro di Robert Salais, Le viol d’Europe. Enquête sur la disparition d’une idée, Presses Universitaires de France 2013.

[24] Robert Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Seuil et La République des Idées, Parigi, 2003.

[25] Wolfgang Streeck: Entre globalisme et démocratie. L’économie politique à l’heure du néolibéralisme finissant, Gallimard 2023.

[26] J. Habermas: La constitution de l’Europe, traduzione francese, Gallimard 2012; Carlos M. Herrera: “Forme politique et espace démocratique d’un étatisme sans Etat et de son incertain dépassement“, in Une Europe politique? Obstacles et possibles, a cura di Ninon Grangé e Carlos M. Herrera, Editions Kimé Paris 2021.

[27] E. Balibar: Europe, crise et fin?, op. cit., qui discuto a lungo le posizioni di Habermas.

[28] Robert Schütze: «Two-and-a-half Ways of Thinking about the European Union”, in Politique européenne, n° 53/2016, cit.

[29] Catherine Colliot-Thélène: La Démocratie sans “Demos“, Parigi, PUF, 2011. Colliot-Thélène ritiene che l’inconsistenza del “demos“ come fondamento politico della federazione è compensata dal ruolo decisivo che quest’ultima ha svolto nella costituzionalizzazione dei “diritti soggettivi“ dei suoi cittadini, il che costituisce un punto di accesso alla questione della garanzia reciproca dello «Stato di diritto», alla quale non ho potuto dedicare uno sviluppo in questa esposizione, la cui dimensione è limitata.

[30] “Demos et Demoï: fonder la constitution“, di Kalypso Nicolaïdis e Aïcha Messina, L’Europe en partage, 2004/1 n° 13, Éditions Léo Scheer.

[31] Oskar Negt & Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Francoforte sul Meno, Suhrkamp, 1972 (esiste una traduzione parziale in francese a nome di Oskar Negt).

[32] Secondo Barbara Cassin risalirebbe alla conferenza di Eco alle Assises de la traduction littéraire di Arles (autunno 1993) o alla lezione inaugurale di Eco al Collège de France un anno prima. Barbara Cassin, “La langue de l’Europe ?“, Po_sie, vol. 160-161, n° 2-3, 2017, p. 154-159.

Translation from Italian DeepL and Bo Stråth

Come citare:

Etienne Balibar, “L’impossibile possibilità della federazione europea: ieri, oggi, domani.” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/limpossibile-possibilita-della-federazione-europea/ Pubblicato il 08.12.2025

Comments

Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.