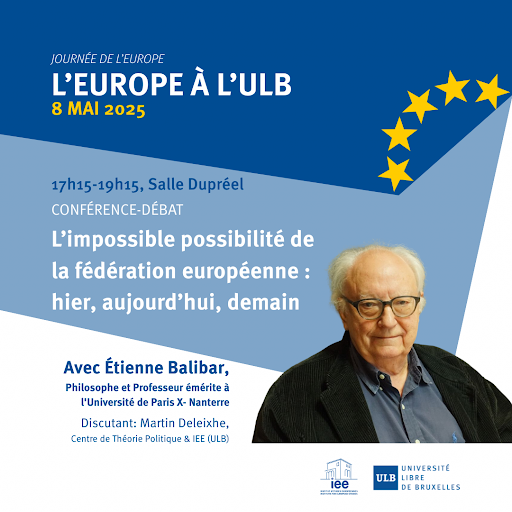

Öffentlicher Vortrag, Institut für Europastudien der Freien Universität Brüssel, ”Europatag,” 8. Mai 2025

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

Der Titel, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, enthält eines dieser logischen Paradoxien, die in einer bestimmten philosophischen Tradition üblich sind. Er könnte lediglich eine billige Möglichkeit sein, banalen Überlegungen zu den Widersprüchen und Konflikten, die die Verwirklichung eines föderalen Projekts begleiten. Ein föderales Projekt, das die politischen Institutionen in unterschiedlichen ”Geometrien” begleitet, mit denen sich das supranationale Europa nach der ”Lösung” der Konflikte, die es im Laufe des 20. Jahrhunderts zerrissen hatten, schrittweise ausgestattet hat, eine spekulative Aura zu verleihen: die beiden Weltkriege und dann der ”Kalte Krieg”. Dieses Projekt wird natürlich unterschiedlich, ja sogar gegensätzlich definiert und stößt immer wieder auf Einwände und Widerstand, manchmal sogar aus den Reihen seiner offiziellen Organe. Dennoch ist es eine Tatsache, und für viele von uns, wie für einen Großteil der europäischen Bürger, ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Und sei es nur als vollendete Tatsache. Dennoch scheint es, als könnten seine Legitimität, die Gewissheit seiner Vollendung und sogar die Garantie seines Fortbestands niemals als selbstverständlich angesehen werden. Bei der Vorbereitung dieser Konferenz habe ich mich mit einigen der wichtigsten Referenzen der ”Politikwissenschaft” zum Thema europäische Integration und ihrer Verwirklichung in der Union befasst und dabei mehrere Ausdrucksformen dieses Paradoxons gefunden. Zum Beispiel diesen im Titel des Vorworts von Yves Mény zur Ausgabe der Revue Européenne, die 2016 dem ”Europäischen Föderalismus” gewidmet war: ”Die Europäische Union und der Föderalismus: Unmöglich oder unvermeidlich?”[1] Der Inhalt suggeriert, dass es in einem Sinne unmöglich und in einem anderen Sinne unvermeidbar ist, dass aber, da beide Bedeutungen von der Geschichte der Institutionen gleichermaßen gefordert werden, der Widerspruch unüberwindbar ist, wenn auch in seinem Inhalt und seinen Auswirkungen veränderlich. In Krisenzeiten oder akuten Konflikten erreicht dieses Paradoxon seinen Höhepunkt, und ich könnte den Eindruck erwecken, dass meine etwas andere Formulierung, die die Einheit der Gegensätze hervorhebt, nur eine rhetorische Mittel ist, um die Herausforderungen zu dramatisieren.

Aber ich wollte etwas mehr andeuten. Ich erinnerte mich, dass ich bereits in der Vergangenheit, vielleicht aufgrund einer theatralischen Neigung, den Kassandra zu spielen, mehrmals Momente akuter Krise mit der Möglichkeit oder der bevorstehenden ”Endes Europas” identifiziert hatte, d. h. eines Zusammenbruchs oder einer Auflösung der Union als föderales oder quasi-föderales Gebilde. Zum Beispiel als der verfassungsmäßige Widerstand Griechenlands gegen die Auflagen der Eurogruppe 2015 gebrochen wurde.[2] Damit stellte ich implizit, halb strategisch, halb eschatologisch, Analogien zur Auflösung anderer supranationaler Konstrukte im modernen Europa her, die jedoch auf radikal anderen Prinzipien beruhten und deren unumkehrbar waren. Unabhängig von der Fragwürdigkeit dieser Diagnose schien damals eine Verdopplung der externen Zwänge durch die Verschärfung eines inneren Konflikts in Europa charakteristisch für die Konjunktur zu sein. Die aktuelle Lage, die nicht weniger kritisch ist, scheint jedoch von einer ganz anderen Spannung zwischen widersprüchlichen Signalen von außen und innen geprägt zu sein. Auf der einen Seite der Krieg vor den Toren der EU, an dem sie tatsächlich beteiligt ist (ich meine den Krieg in der Ukraine, auch wenn ich denke, dass der Völkermord an den Palästinensern in mancher Hinsicht noch schlimmer ist und nicht weniger Auswirkungen auf die Zukunft Europas haben wird), mit seinen jüngsten geopolitischen Entwicklungen infolge des Kurswechsels der USA wird weitgehend als paradoxer Beginn einer Möglichkeit für einen qualitativen Sprung in der Integration der europäischen Nationen interpretiert: Es würde sich um nichts weniger als die Wiederbelebung des alten Projekts der ”Europäischen Verteidigungsgemeinschaft” handeln, das heute von denselben Staaten unterstützt wird, die es in den 1950er Jahren zum Scheitern gebracht hatten. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Übertragung staatlicher Hoheitsrechte von der nationalen auf die föderale Ebene, dessen Folgen – sofern er stattfindet – in allen Bereichen des wirtschaftlichen und politischen Lebens der Mitgliedstaaten zu spüren sein werden, nicht zuletzt im Gemeinschaftsbewusstsein ihrer Bürger. Auf der anderen Seite der Aufstieg der sogenannten ”populistischen” Bewegungen, von denen viele offen dem Faschismus und Nationalsozialismus der 1920er- und 1940er-Jahre nachtrauern, ihrer Machtübernahme in mehreren europäischen Ländern, ihrer ”hegemonialen” Stellung innerhalb der politischen Klasse und der Bevölkerung sowie der Unterstützung, die sie von rivalisierenden und ideologisch konvergenten imperialistischen Kräften erhalten, lassen Analogien zu der Zeit vermuten, in der die Fähigkeit Europas, politische Konflikte zu zivilisieren, zusammengebrochen war, nicht bedeutungslos sind. Es ist diese neue, besonders dramatische und unerwartete Konfiguration der Spannung, die dem Verhältnis Europas zu seiner eigenen institutionellen Möglichkeit innewohnt, die ich heute diskutieren möchte, indem ich zumindest einige der Fragen anspreche, die gestellt werden müssen, damit der unvermeidliche oder im Gegenteil unbestimmte Charakter der aktuellen Entwicklungen und ihrer Folgen nicht nur Gegenstand einer Intuition oder einer Wette ist.

*

Die erste Reihe von Problemen, die ich ansprechen möchte, betrifft das Verhältnis, das der Aufbau eines gemeinschaftlichen Europas zu der umgebenden Welt unterhält, von der es in seiner Definition als Zusammenschluss von Nationen einerseits abhängig ist und von der es andererseits durch Geschichte, Grenzen, Gegensätze, Ungleichheiten in der Entwicklung und in der Lage getrennt ist. Ich werde natürlich versuchen, die Auswirkungen der Veränderung des ”geopolitischen” Rahmens auf den europäischen Aufbau, d. h. auf die Modalitäten des Verhältnisses zwischen ”Souveränität” der Nationalstaaten und Supranationalität, so gut wie möglich zu charakterisieren. Aber ich möchte auch, entgegen einer bestimmten Tendenz, die durch die aktuelle Lage in der wissenschaftlichen Diskussion und in der öffentlichen Meinung begünstigt wird, darauf bestehen, dass die ”Welt”, mit der Europa in Beziehung steht und von der es abhängt, nicht einfach in Begriffen von Bündnissen und Konflikten zwischen Staaten oder kontinentalen Imperien definiert werden kann. Andere, nicht weniger grundlegende und miteinander unvereinbare Dimensionen müssen berücksichtigt werden. Diese Überlegungen scheinen insbesondere die Verknüpfung der Begriffe Macht und Unabhängigkeit zu betreffen, von denen wiederum die Vorstellungen von Risiko, Sicherheit und Identität abhängen. Der aktuelle Vorschlag lautet, dass in einer für Europa zunehmend gefährlichen, ja sogar direkt bedrohlichen ”Welt“, in der ”Fronten“ sowohl in Flammen aufgehen als auch auf unvorhersehbare Weise umschlagen können, die strategische Ebene der Organisation und Ausstattung nur noch föderal sein kann. Ein Europa, das seinen eigenen Weg weitergehen will, kann weder beim Wettbewerb der Nationen stehen bleiben noch Geisel des Schutzes oder der Unterwerfung einer vergangenen Epoche bleiben. Dem stimme ich zu. Aber die zugrunde liegenden Begriffe bedürfen einer Klarstellung.

Es ist angebracht, zumindest kurz darauf einzugehen, was Unabhängigkeit und Weltbeziehung im Falle einer Einheit wie Europa bedeuten, deren Identität vollständig von den Spuren und aktuellen Auswirkungen ihrer alten inneren Spaltungen geprägt ist, aber auch von den Beziehungen, die ihre Bestandteile gemeinsam und getrennt, zum Rest der Welt unterhalten haben. Das eine ist übrigens nicht vom anderen zu trennen. In beiden Fällen haben sich die Beziehungen in Form von Grenzen (oder politischen und kulturellen Supergrenzen) herauskristallisiert, die sich ständig verschieben, aber ihre rechtliche Aufhebung überdauern und in den Modalitäten ihrer Überschreitung. Die heute spürbare Spannung zwischen der Wahrnehmung des geopolitischen Kontexts und insbesondere der Beziehungen zu Russland im Westen und im Osten Europas ist ein offensichtliches Erbe des großen ”europäischen Bürgerkriegs”, der in den Institutionen des Kalten Krieges (aus denen die Europäische Union selbst hervorgegangen ist) formalisiert wurde, aber diese überschneidet sich in keiner zufälligen Weise mit der Spaltung der beiden Arten von Imperien, die sich in Europa in der Klassik gebildet haben (”kontinental” und ”ozeanisch” in der Terminologie von Hannah Arendt), und sogar, wenn auch auf komplexe Weise, mit den Spuren der großen politisch-religiösen Schismen des Mittelalters.

Andererseits sind die Nationen – ich würde sogar sagen, die typisch europäische Form der Nation, bevor sie in die ganze Welt exportiert wurde – untrennbar mit dem Verhältnis zu Imperien verbunden, die per Definition eine globale Dimension haben und die geografischen und zivilisatorischen Grenzen des ”europäischen Kontinents” überschreiten, unabhängig davon, wie man versucht, diese festzulegen. Dies ist in Wirklichkeit eine unmögliche Aufgabe, unabhängig davon, ob diese Nationen im Rahmen eines imperialistischen Projekts entstanden sind oder dessen Zerfallsprodukte sind. Die Auswirkungen der langen Kolonialgeschichte auf die Entstehung Europas und auf die demografische oder kulturelle Zusammensetzung seiner Nationen sind nicht nur unauslöschlich, sondern streng genommen auch nicht exogen. All dies soll, auch wenn es sehr schematisch ist, sagen, dass im Falle Europas (wie auch in anderen Teilen der Welt, aber in einer besonderen Weise, die vielleicht konstitutiv für seine ”Idee” ist) die Binnengrenzen auch Öffnungen nach außen sind und dass ganz allgemein die Unterscheidung zwischen innen und außen, zwischen dem ”Selbst” und der ”Welt”, nicht der Logik der Alternative gehorcht. Keine interne Entwicklung Europas wird jemals etwas anderes sein als die Kehrseite einer oder mehrerer Beziehungsmodalitäten zu seinem ”Außen”, das ihm immer schon immanent ist. Politisch ausgedrückt ist die Idee der Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung Europas untrennbar mit der Frage verbunden, ob es als solches nicht nur über die Fähigkeit verfügt, sich zu verteidigen und zu schützen, sondern auch die ”kosmopolitischen” Prozesse zu beeinflussen, die bereits seine Zusammensetzung beeinflussen.

Kehren wir also zum Krieg in der Ukraine und zu den Veränderungen der Bündnissysteme zurück, die er derzeit beschleunigt. Ich habe öffentlich gesagt – und die Entwicklung der Kämpfe hat mich nicht umgestimmt, obwohl das Leid und die Zerstörung für die betroffene Bevölkerung immer größer wurden – dass Europa keine andere Wahl habe, als den Widerstand der Ukrainer gegen die russische Invasion zu unterstützen, die sowohl gegen das Völkerrecht verstößt als auch von einer besonders brutalen imperialistischen Ideologie genährt wird.[3] Das bedeutete, dass Europa selbst in den Krieg eintreten würde, und zwar in einer sich weiterentwickelnden Form. Dies darf uns jedoch nicht daran hindern – ganz im Gegenteil – uns voll und ganz bewusst zu machen, warum der Krieg in der Ukraine im Grunde genommen ein Bürgerkrieg auf zwei Ebenen ist, die eng miteinander verflochten sind. Es handelt sich um einen europäischen Bürgerkrieg oder vielmehr um eine neue Ausprägung des großen Bürgerkriegs, der Europa im Laufe des 20. Jahrhunderts zerrissen hat, denn Russland ist eine europäische Nation (und sogar eine Nation, die wesentliche Beiträge zur europäischen Zivilisation geleistet hat), und weil die derzeitige Konstellation der Gegensätze im Osten des Kontinents – einschließlich der Frage, wo die Grenze zwischen Demokratien und Diktaturen verläuft, zwischen Innen und Außen des föderalen Projekts – zum Teil das Ergebnis der Art und Weise ist, wie die UdSSR, die die Verwirklichung eines der großen politischen Projekte Europas war, innerhalb der Grenzen eines ehemaligen eurasischen Imperiums eingezwängt und in die Irre geführt wurde. Es ist ein Bürgerkrieg auf ukrainischem Territorium selbst, nicht weil sich die gesamte oder ein Teil der Bevölkerung bestimmter Regionen mit dem ewigen Russland identifiziert (wie Wladimir Putin behauptet), sondern weil die Mehrsprachigkeit und damit der Multikulturalismus, die aus einer komplexen Geschichte der Kolonisation und Emanzipation hervorgegangen sind, die antagonistischen Erbgüter untrennbar miteinander verflochten haben.[4]

Betrachten wir jedoch diesen lang andauernden ”Bürgerkrieg” – der sich zumindest seit dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems und der brutalen wirtschaftlichen und sozialen Umstrukturierung, und wenn wir die einzelnen Episoden im Hinblick auf ihren Platz in den globalen Machtverhältnissen zusammenfassen, lassen sich meiner Meinung nach zwei Schlussfolgerungen kaum vermeiden. Die erste ist, dass das amerikanische Imperium (das selbst natürlich zutiefst ”europäische” Ursprünge und Charakterzüge hat im zivilisatorischen Sinne hat) nie außerhalb der strategischen Verpflichtungen der europäischen Länder oder gar des europäischen Aufbauwerks als politisch-wirtschaftliches Ganzes stand, auch wenn dieses von einem komplexen Spiel aus Abhängigkeit und Unabhängigkeit, ja sogar aus Trotz gegenüber dem ”westlichen“ Big Brother geprägt ist. Der Bündniswechsel, der de facto mit der Entscheidung von Präsident Trump einhergeht, mit Russland zu verhandeln, indem er die Bedingungen akzeptiert, unter denen Russland den Konflikt definiert, und ihm die aktuellen Errungenschaften seiner Aggression garantiert, ist vielleicht nicht stabil, aber es handelt sich auch nicht um eine persönliche Laune, wie man hören kann. Es ist keine Rechtfertigung für die russische Invasion, die frühere NATO-Unterstützung für die Ukraine im Rahmen des Projekts der Eindämmung und des Rollback (im Sinne von Zbigniew Brzezinski) zu relativieren, das vor und nach dem Zusammenbruch der UdSSR umgesetzt wurde und darauf abzielte, die demokratischen Bestrebungen der nichtrussischen ehemaligen Sowjetrepubliken zu instrumentalisieren. Und es bedeutet nicht, eine ideologische ”Lagerdenken“ anzuwenden, wenn man feststellt, dass die Begriffe, mit denen die Trump-Regierung heute ihren Schutz für die Ukraine durchsetzt, eine erhebliche Dosis unverhohlenen Kolonialismus enthalten. Das bedeutet, dass sich die Vereinigten Staaten in Wirklichkeit nicht aus dem europäischen Kontinent zurückziehen, sondern in einer Art neuer Teilung von Jalta, für die die Ukrainer den Preis zahlen, und versuchen, ihren Einfluss dort in einer neuen Geometrie und in neuen Formen aufrechtzuerhalten. In die gleiche Richtung gehen natürlich auch die Einmischungen der USA in das politische Leben der europäischen Staaten zugunsten neofaschistischer Kräfte.

All dies bedeutet, wie man verstehen wird, dass ich mit anderen der Ansicht bin, dass die Europäische Union in ihrem Streben nach Unabhängigkeit heute tatsächlich mit zwei Imperialismen konfrontiert ist, die mal Krieg führen, mal verhandeln, und zu denen sie sich positionieren muss. Ihre Zukunft hängt davon ab. Ich stelle sie hinsichtlich der von ihnen ausgehenden Gefahren nicht auf die gleiche Stufe (aber ich kann das sagen, weil ich als Europäer aus Europa spreche; es liegt auf der Hand, dass ich mich nicht genauso äußern könnte, wenn ich Iraker oder gar Palästinenser wäre). Es gibt einen russischen Expansionismus, dessen potenzielles, aber nur teilweises Ziel Europa ist. Ich glaube nicht, dass Putin als neuer Napoleon oder neuer Hitler vorhat, den Kontinent zu erobern und erst in Wien, Berlin oder Paris Halt zu machen. Aber ich glaube, dass die Ideologie des Großrusslands, deren Erbe Putin ist und die die Ideologen des Regimes mit einem rassistischen und mystischen Diskurs kombiniert haben, Ziele in allen Nationen des ”nahen Auslands” beinhaltet, die einst zum Zarenreich gehörten. Und daher muss Europa in der Lage sein, sie zu verteidigen und sich gegen diese Gefahr zu schützen, was bedeutet, dass es sich besser oder anders bewaffnen muss. Das bedeutet auch, eine radikale Kritik daran zu entwickeln, wie der Einfluss und die Finanzhilfen Russlands einen ganzen Teil der europäischen Rechtsextremen nähren. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass der amerikanische Imperialismus eine symmetrische Gefahr darstellt (auch wenn die Grönland-Affäre expansionistische Bestrebungen offenbart, die auch auf europäisches Territorium abzielen, indem sie dessen unvollständige Entkolonialisierung ausnutzen). Aber ich glaube, dass die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs latente Frage, welches Interesse die Gemeinschaft der europäischen Nationen daran hat, sich mit einem ”westlichen Lager” zu identifizieren, dessen Definition in Amerika ausgearbeitet wurde, wieder in den Vordergrund treten muss, um endlich, wenn möglich, eine ”eurozentrische” Antwort zu erhalten, oder vielmehr die Verknüpfung der Interessen Europas mit denen der übrigen Welt als Leitlinie nimmt, unabhängig von der Zuordnung zu einem ”Lager”. Ich schließe mich daher bewusst dem Weg an, den Politiker wie Willy Brandt oder Gorbatschow am Ende des Kalten Krieges eingeschlagen haben, und stelle mir die Frage, wie man ihre Inspiration heute aktualisieren könnte.[5]

*

Aber wie ich gerade gesagt habe, scheint es mir unmöglich, die Frage nach dem Platz Europas in der Welt (und dem Platz, den ihm die weltweiten Entwicklungen zuweisen) in diesen geopolitischen Überlegungen, so brisant sie auch sein mögen, zu erschöpfen. Ich möchte noch zwei weitere Aspekte hinzufügen, die sich voneinander unterscheiden.

Von der geopolitischen Frage im oben genannten Sinne muss eine geoökonomische Frage unterschieden werden, die die Veränderungen der Globalisierung und die Umstrukturierung des zeitgenössischen Kapitalismus betrifft. Muss ich erwähnen, dass ich kein Ökonom bin und meine Annahmen zu diesem Thema meiner Meinung nach fragwürdig sind? Ich denke darüber nach und versuche dabei zu lernen. Es gibt zwei gängige Ideen, die durch die jüngsten Entwicklungen des von den Vereinigten Staaten ausgelösten ”Handelskrieges” bestätigt zu werden scheinen. Die erste ist, dass die Ära des triumphierenden Neoliberalismus, der auf der Intensivierung der internationalen Arbeitsteilung und damit der Verbreitung von ”Wertschöpfungsketten” basiert und dem Aufstieg eines grenzüberschreitenden Kapitalismus, der den ”logistischen Operationen” des Warenverkehrs eine hegemoniale Funktion verleiht (Mezzadra und Neilson), auf eine nationalistische und neomerkantilistische Reaktion gestoßen ist.[6] Die zweite ist, dass der aufstrebende Imperialismus, der anstelle des amerikanischen Imperiums die weltweite Vorherrschaft auf wirtschaftlicher und politischer Ebene anstrebt, China ist, das zur größten Industriemacht der Welt und in einer ganzen Reihe von Bereichen (einschließlich dem der ”erneuerbaren Energien”) zu seiner technologischen Avantgarde geworden ist.

Was wären die Folgen dieser Veränderungen für die Europäische Union, die sich in erster Linie als Wirtschaftsgemeinschaft versteht, die auf den freien Handel setzt? Hier lassen sich meiner Meinung nach zwei Anmerkungen machen. Erstens hat der Begriff des Imperialismus, so nützlich er auch sein mag, um die idealen Vorstellungen von der Weltwirtschaft als einen Raum des freien Wettbewerbs, der frei von Machtverhältnissen und Entwicklungsungleichheiten ist, korrigiert, den Nachteil, dass er geopolitische und geoökonomische Fragen, die zeitlichen Entwicklungen und ”Geometrien” (wie Giovanni Arrighi sagte) oder ”Weltordnungen” (wie Lenin sagte) unterschiedlicher Natur.[7] Sie beeinflussen sich zwar gegenseitig, aber sie sind nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen. Aus europäischer Sicht werfen daher die Frage nach dem Kräfteverhältnis zwischen dem russischen und dem amerikanischen Imperium und die Frage nach dem Wettbewerb zwischen dem amerikanischen und dem chinesischen Kapitalismus völlig unterschiedliche Probleme auf, die durch eine Argumentation in ”Lagerbegriffen” tendenziell verwischt werden.

Die Europäer stehen nicht ”zwischen” China und den Vereinigten Staaten in derselben Weise wie ”zwischen” den Vereinigten Staaten und Russland, das zwar eine entscheidende militärische und territoriale Macht darstellt, aber heute nur noch einen vernachlässigbaren Faktor in der Entwicklung der Weltwirtschaft ist. Zweitens ist die Konkurrenz zwischen dem amerikanischen und dem chinesischen Kapitalismus, die jeweils durch einen starken ”Wirtschaftsstaat“ gestützt werden, wenn auch in ideologisch gegensätzlichen Formen, vielleicht nicht in erster Linie und entgegen den Interpretationsszenarien von Wirtschaftshistorikern braudelscher Prägung, der zwischen der alten und der neuen weltweiten Hegemonialmacht (wie es sie einst zwischen den Niederlanden und England oder zwischen England und den Vereinigten Staaten gab, ohne die Anwärter auf die Rolle des dritten Mannes zu vergessen, wie Deutschland im 19.Jahrhundert und Japan im 20.Jahrhundert). [8] Es handelt sich vielmehr um eine konfliktreiche Komplementarität (wenn ich diesen Widerspruch wagen darf) zwischen zwei Aspekten und zwei Entwicklungstendenzen des zeitgenössischen Kapitalismus: einerseits der industrielle Produktivismus, dessen Zentrum China, die neue ”Werkstatt der Welt” und Speerspitze einer neuen industriellen Revolution, geworden ist; andererseits das Bankimperium und ganz allgemein die Dominanz des Marktes für den Kapitalverkehr und die Finanzdienstleistungen, über die die Vereinigten Staaten zwar kein Monopol haben, aber dank der Beibehaltung der Leitwährung weiterhin davon profitieren. Europa übt keine dieser beiden Dominanzen aus, versucht aber mit Mühe, sich nicht einfach in einen Verbrauchermarkt und Schuldner internationaler Kredite zu verwandeln.[9]

Diese dichotome Darstellung mag zwar relevant sein, um die aktuellen Zoll- und Regulierungskämpfe auf globaler Ebene zu verstehen. Ihr Hauptnachteil besteht jedoch darin, dass sie die Bedeutung und die Auswirkungen der IT-Revolution im Bereich der Kommunikationsinstrumente und der künstlichen Intelligenz außer Acht lässt, da diese, wie Thomas Berns und Antoinette Rouvroy es als ”algorithmische Gouvernementalität ”[10] bezeichnet, nicht nur eine regelrechte ”Kolonisierung der sozialen Beziehungen” bewirkt, angefangen bei den Konsumgewohnheiten bis hin zur Organisation des Alltags, sondern auch die Struktur der Produktions-, Vertriebs- und Finanzierungsabläufe selbst auf den Kopf stellt, indem sie ”Plattformen”, die sich im virtuellen Raum entfalten, an die Spitze der Kommandostrukturen stellt. Sie ist Teil dessen, was ich an anderer Stelle ich als” absoluten Kapitalismus”[11], der die Gesamtheit oder fast die Gesamtheit der menschlichen Aktivitäten in sein Akkumulationssystem einbezieht und den Konflikt zwischen den beiden traditionellen Seiten des Kapitalismus, verkörpert durch China und die Vereinigten Staaten, relativiert oder vielmehr zum eigentlichen Gegenstand ihrer Rivalität macht.[12] Ich habe verstanden, dass es in dem im November letzten Jahres vorgelegten Draghi-Bericht darum ging, wie Europa als integrierte Wirtschaftsgemeinschaft in der neuen Globalisierung einen Niedergang und Zerfall vermeiden kann, aber man müsste sich auch fragen, ob sie einen originellen Weg im technologischen Wandel vorschlagen – und sich selbst vorschlagen – kann, d. h. einen originellen Kapitalismus oder vielleicht (was weniger offensichtlich ist) eine originelle Form des Kompromisses mit dem Kapitalismus entwickeln kann.[13] Eine solche Frage – die in der öffentlichen Meinung und in den europäischen Gesellschaften noch nicht wirklich diskutiert wurde – macht jedoch nur Sinn, wenn man eine dritte Form der globalen Umwelt in Betracht zieht, die vielleicht die entscheidende für die Zivilisation ist, nämlich die ”planetarische” oder ”terrestrische” Umwelt.

Tatsächlich ändert hier der Begriff ”Umwelt” seine Bedeutung. Obwohl die aktuelle Klima- und biologische Katastrophe offensichtlich sehr große geografische Ausmaße hat, da die Erde in heterogene Zonen unterteilt ist, die nicht in gleicher Weise von den Auswirkungen der Erderwärmung oder der extraktivistischen Politik betroffen sind, die die biologische Vielfalt und die Lebensbedingungen der menschlichen Gemeinschaften beeinträchtigen, und nicht gleichermaßen zu dem beitragen, was der indische Schriftsteller Amitav Ghosh als ”die große Störung“ bezeichnet hat[14], besteht ein grundlegender Unterschied zwischen einem Schema der Konfrontation zwischen mehr oder weniger aggressiven Kontinentalmächten, die mit Massenvernichtungswaffen ausgerüstet sind, oder sogar einem Schema der Verteilung wirtschaftlicher Ressourcen und des Kapitalverkehrs, und einer Topografie der Prozesse, die zur Transformation des Lebensraums Erde beitragen. Hier taucht in einer viel materielleren Dimension die Frage nach der Unzulänglichkeit mechanischer Unterscheidungen zwischen dem Inneren und dem Äußeren von Grenzen wieder auf, die bereits die Berücksichtigung der Auswirkungen der Informationsrevolution als Überlagerung der Geografie der Nationen durch eine virtuelle Sphäre, die diese relativiert, erschwert hat. Es müssen politische und wirtschaftliche Grenzen überschritten werden, damit die Folgen des übermäßigen Konsums oder der Überproduktion von Industriegütern (einschließlich derjenigen der Agrarindustrie) die Lebensbedingungen und -chancen der Menschen auf der anderen Seite der Welt beeinträchtigen. Jede Reproduktion einer menschlichen und politischen Gemeinschaft, die einer bestimmten Lebensweise folgt oder diese zum Ziel ihrer historischen Entwicklung erhebt, ist daher immer sowohl Ursache als auch Wirkung der Folgen, die sie für die globale Umwelt hat, der sie angehört und die sie durchdringt, aber auch über sie hinausgeht und ihre Schnittpunkte mit anderen Gemeinschaften oder sogar anderen Zivilisationen mit einbezieht.

Genauer und kosmopolitischer betrachtet lassen sich drei ”Widersprüche” – im Sinne der dialektischen Tradition – hervorheben, die die Position der europäischen Bevölkerung in der Umweltkrise und ihre mögliche Rolle bei deren Lösung mit Unsicherheit behafteten. Da ist zunächst die bereits erwähnte Tatsache, dass Katastrophen, die auf die globale Erwärmung zurückzuführen sind oder indirekt mit der Umweltzerstörung zusammenhängen (wie wir es bei der Covid-19-Pandemie gesehen haben), zwar überall auf der Welt auftreten können (man denke an die Waldbrände in Kalifornien oder die Überschwemmungen in Spanien), jedoch in den unterentwickelten und von großer Armut geprägten Regionen des Kontinents viel zerstörerische und irreversiblere Auswirkungen haben, was nicht zur Entstehung einer Politik der Solidarität beiträgt, sondern die rassischen oder rassistisch motivierten Unterschiede innerhalb der Menschheit vertieft.[15] Hinzu kommt die Tatsache (auf die Amitav Ghosh sehr treffend hinweist), dass die Entkolonialisierung und das Wirtschaftswachstum der Länder des ”globalen Südens” auf der Suche nach Gleichberechtigung mit den ehemaligen Kolonialmächten zu einer negativen Akkumulation in Bezug auf die Umweltzerstörung führt: Die Länder des Nordens, darunter Europa, sind nach wie vor die größten Verbraucher von kohlenstoffhaltigen Produkten oder Produkten, deren Herstellung die Umwelt zerstört, während die Länder des Südens die größten Produzenten sind, entweder um den Bedarf des Nordens zu decken oder um ihren eigenen Aufholprozess zu beschleunigen. Schließlich gibt es noch die Tatsache – mit schwerwiegenden Folgen für das politische Leben der liberalen Demokratien und tief verwurzelt in der Entstehung des sogenannten Populismus ist: Es gibt kein Wirtschaftsprogramm und kein Planungsprinzip, das unter den derzeitigen sozialen und politischen Machtverhältnissen, insbesondere in Europa, anwendbar wäre und die Erhaltung eines für die breite Bevölkerung tragbaren Lebensstandards mit einem Rückgang oder einer rationalen Deindustrialisierung in Einklang bringen könnte, ohne die die Auswirkungen der Unbewohnbarkeit des Planeten irreversibel werden.

Diese ”Widersprüche“ bilden den Horizont, vor dem sich die Frage nach einer europäischen Politik stellt, die nicht nur ein Weg ist, die Völker mit ihren historischen Besonderheiten nebeneinander bestehen zu lassen, sondern auch ein Weg, ihnen eine gemeinsame Zukunft zu entwerfen, deren Verwirklichung die Voraussetzung für die Durchführbarkeit des föderalen Projekts ist. Sie heben die Bedeutung und Dringlichkeit geopolitischer und geoökonomischer Fragen nicht auf, sondern bestimmen ihre Bedeutung vollständig, da sie sowohl dringlicher als auch weitreichender sind, was es umso erstaunlicher (oder im Gegenteil allzu verständlich) macht, dass trotz regelmäßiger Absichtserklärungen sie ständig marginalisiert und beschönigt werden. Ihre Auseinandersetzung und Diskussion setzt aber auch – das muss man sich klar machen – eine Revolution oder einen Umdenken in unserem Verständnis von Macht und Unabhängigkeit voraus. Angesichts der ökologischen Widersprüche bedeutet maximale Unabhängigkeit auch maximale Interdependenz oder eine Möglichkeit, Interdependenz zu gestalten, und nicht, sie zu neutralisieren. Vor allem muss die traditionelle Gleichsetzung der Begriffe Macht und Stärke in Frage gestellt werden, wie es seit Jahren von Philosophen vorgeschlagen wird, die sich von Spinozas Werk inspirieren lassen.[16] Dialektisch verstanden als Nicht-Ohnmacht oder Überwindung der Ohnmacht, d. h. der Unfähigkeit, die Bedingungen zu beeinflussen, die unsere Lebensweisen bestimmen und unsere Freiheit einschränken, kann Macht nicht mit Macht gleichgesetzt werden, d. h. mit der Fähigkeit, unsere Feinde oder Gegner zu unterwerfen, indem wir ihnen ein möglichst einseitiges Kräfteverhältnis aufzwingen. indem man ihren ”Willen” beugt, sondern muss im Gegenteil mit einer maximalen Fähigkeit einhergehen, von anderen beeinflusst zu werden, d. h. ihre Präsenz oder ihren Einfluss zu akzeptieren oder ihre Forderungen so zu verhandeln, dass sie mit unserem Selbsterhalt vereinbar sind.

In politische Begriffe übersetzt bedeutet dies, dass Europa weder die Spuren der imperialen Expansion (insbesondere koloniale) vergessen oder leugnen, die es ihm ermöglicht hat, sich zum Nachteil der ganzen Welt als Nationen zu strukturieren, noch sich in eine fiktive Isolation zurückziehen, aus der nur Finanztransaktionen entkommen könnten, sondern die Bedeutung und die Modalitäten dieser Abhängigkeit verändern, indem es die Kommunikation mit dem Rest der Welt (oder mit möglichst vielen ”Welten” am globalen Horizont) zur Grundlage ihrer eigenen Selbstbehauptung. Und wenn ich mich richtig ausgedrückt habe, indem sie die Umweltkrise zur dringlichsten aller dringenden Aufgaben macht und eine Orientierung für die Bewältigung aller anderen Probleme vorgibt, so dringlich sie auch erscheinen mögen, sei es Krieg und Frieden oder Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum.

*

Ich komme nun, sehr spät und daher sehr unvollständig, zur Frage der Föderation, d. h. zu den Verwendungsweisen und Alternativen, die dieser Begriff für uns heute umfasst. Ausgangspunkt ist ein kürzlich geformulierter Vorschlag des bekannten britischen Historikers Timothy Garton Ash (ein überzeugter Europäer), der mich, wie wohl viele von uns, sowohl beeindruckt als auch verwirrt hat. Er wirft ein unumgängliches Problem auf und schlägt gleichzeitig eine Lösung vor, die die Schwierigkeit eher zu reproduzieren scheint. Im Juli 2023 beschrieb er in Le Grand Continent[17] die Wiedergeburt des russischen Imperialprojekts und dessen mögliche Ausweitung auf ganze Regionen Osteuropas, wobei er unverblümt zugab, dass diese Wiedergeburt zum Teil eine Antwort auf das war, was er als ”die Erweiterung des geopolitischen Westens” nach dem Zusammenbruch der UdSSR, zu der auch die gleichzeitige oder zeitversetzte Expansion der Europäischen Union und der NATO gehörte, Timothy Garton Ash erklärte, dass die Europäische Union sich dagegen nur verteidigen könne, indem sie selbst eine imperiale Dimension erlangt, d. h. bewaffnet oder militarisiert und in ihrer Entscheidungsfähigkeit zentralisiert, wenn auch ”ohne Hegemonie“ zwischen ihren konstituierenden Nationen oder Nationalitäten (wie es in traditionellen Imperien der Fall war) und ohne autoritäre Einschränkung ihrer inneren Demokratie. Daher der Verweis auf dieses ”liberale Imperium“, das historisch gesehen von den Vereinigten Staaten von Amerika verkörpert worden sei, und die Verwendung oxymoronischer Formulierungen wie ”postimperiales Imperium“ oder ”antiimperiales Imperium“. Kurz gesagt, in der Welt der Imperien (und Imperialismen) können nur Imperien bestehen, aber Europa müsste die harmloseste Version davon verkörpern.

Dieses Paradoxon erschien mir nicht haltbar, aber dann erinnerte ich mich an eine bemerkenswerte Ausführungen von Raymond Aron, die nun schon über 60 Jahre alt sind und im letzten Abschnitt seines Buches von 1962 stehen: Paix et guerre entre les nations (Frieden und Krieg zwischen den Nationen), wo er schreibt, dass die Nationen nun vor der Wahl stehen, entweder einer Föderation beizutreten (die potenziell universell oder zumindest für neue Mitglieder offen ist) anzuschließen oder sich einem Imperium mit globalem Anspruch anzuschließen (wie es die Lager des Kalten Krieges entworfen hatten).[18] Dieses Dilemma ist bemerkenswert, weil es voraussetzt (was nicht jeder zugeben wird), dass die Ära der absoluten nationalen Souveränität (oder deren Erscheinungsform) vorbei ist, , dass aber die Modalitäten ihres Verschwindens oder vielmehr ihrer Umwandlung in eine neue historische Form oder „Formation” mehrere Möglichkeiten offenlassen. Möglichkeiten, die vielleicht ungleich notwendig, aber auch ungleich wünschenswert sind aus der Sicht einer liberalen oder demokratischen politischen Philosophie. Er schlägt auch vor, die Frage der Föderation nicht, wie es Juristen gerne tun, unter dem Gesichtspunkt der Souveränität der Staaten und ihrer Einschränkung oder Aufteilung zu betrachten, sondern unter dem Gesichtspunkt der unterschiedlichen Existenz- und Konfigurationsformen von Nationen, je nachdem, ob sie sich als selbstgenügsame und unüberwindbare Absolutheiten darstellen oder im Gegenteil als Komponenten und Beteiligte komplexerer und heterogenerer Gebilde, die jedoch nicht weniger ein Einheitsprinzip oder ein gemeinsames Interesse besitzen, das sich politisch und verfassungsrechtlich niederschlagen muss. Oder wenn man so will, schlägt er vor, die Frage des Fortbestands oder des Niedergangs der Nationalstaaten nicht ausschließlich aus der Perspektive der staatlichen Institutionen zu betrachten, sondern aus der Perspektive dessen, was ich oben als ”Form der Nation” bezeichnet habe ”[19]. Nun scheint mir aber gerade die Verbundenheit mit dieser Form, sowohl in Bezug auf ihre imaginären als auch auf ihre sozialen Funktionen, im Zentrum der heute beobachtbaren Gegensätze zwischen den europäischen Völkern und in ihrem Inneren zu stehen, deren potenziell verheerende Auswirkungen auf die politische Einheit und die demokratische Verfassung Europas ich eingangs erwähnt habe.

Dieser Weg kann jedoch nur beschritten werden, wenn in die Formulierung des Problems selbst ein Element aufgenommen wird, das ebenso politisch ist wie das der Souveränität und ihrer Übertragung auf supranationale Regierungsinstanzen, aber direkter mit den sozialen Mechanismen der Reproduktion oder des Zerfalls des nationalen Zusammenhalts verbunden ist. Dies möchte ich hier tun, indem ich neben und in Ergänzung zum ”Aron-Theorem , der die Zukunft des Nationalstaates zumindest potenziell zwischen einer föderativen und einer imperialen Zukunft ansiedelt (was im Gegensatz zur These von Garton Ash auch voraussetzt, dass Föderationen als Widerstandspole und Entwicklungsmodelle in der Welt der Imperien existieren können), das, was ich der Symmetrie halber als ”Milward-Theorem” bezeichnen werde. Ich beziehe mich hier, wie Sie sich denken können, auf das Werk des britischen Historikers Alan Milward (das oft zur Untermauerung der Kritik an dem, was ein gewisser methodologischer Nationalismus als ”föderalistische Utopie” bezeichnet, herangezogen wird), wobei ich es jedoch gewissermaßen umgekehrt verwende.[20] In seinem 1992 erschienenen Buch The European Rescue of the Nation-State vertrat Milward, wie wir uns erinnern, die paradoxe These, dass – durch eine Art List der politischen Vernunft – der schrittweise Aufbau der Gemeinschaft und später der Europäischen Union, obwohl damit immer mehr Befugnisse (vor allem wirtschaftliche, aber in einer modernen Gesellschaft ist das Wirtschaftliche nicht vom Politischen zu trennen) auf eine supranationale Autorität übertragen wurden, die nationale Unabhängigkeit nicht geschwächt oder relativiert, sondern im Gegenteil ihren Niedergang verhindert und letztlich die europäischen Nationen vor dem Zerfall in den Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit ”gerettet” habe.

Eine provokante und umstrittene Version dieses Arguments besagt, dass der sogenannte europäische Föderalismus von Anfang an kein anderes implizites Ziel hatte als den Aufbau dessen, was General de Gaulle als „Europa der Vaterländer” bezeichnet hatte und worauf sich heute eine Reihe von Souveränisten in Europa (in einer offensichtlich finstereren Version) wieder berufen. Die föderalen Institutionen wären also zum Teil eine Fiktion gewesen, zum Teil ein Ersatz für eine Selbstverteidigungsfähigkeit, die zu schwach geworden oder mit der tatsächlichen Unabhängigkeit in der heutigen Welt unvereinbar war. Eine meiner Meinung nach interessantere Version besteht jedoch darin, die politischen Auswirkungen des europäischen Aufbauwerks mit der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates und dem zu verbinden, was ich an anderer Stelle als ”sozialen Nationalstaat” bezeichnet habe.[21] Denn Nationen sind zwar historische Gebilde mit einer außerordentlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen, die tief in Sprache, Kultur und Vorstellungswelt verwurzelt sind, aber sie sind dennoch nicht ewig, immun gegen die zersetzenden Auswirkungen externer Schocks (z. B. Vernichtungskriege) und die Gewalt innerer Konflikte (die je nach Fall durch Klassenkonflikte oder durch das, was Spinoza als ”theologischen Hass“ bezeichnete, oder sogar durch deren Überlagerung entstehen). Wie jede soziale und historische ”Formation“ muss auch die Nation reproduziert werden, was auch bedeutet, dass sie regelmäßig auf neuen Grundlagen neu gegründet werden muss. Meine langjährige These (die nicht originell ist, außer vielleicht in Bezug auf die Terminologie) lautet, dass die Form der Nation in Europa reproduziert und konsolidiert und damit in den Augen ihrer eigenen Bürger, insbesondere der ”Unteren”, wieder legitimiert wurde , ”den ausgebeuteten Arbeitern, durch die Errichtung des Nationalstaats (als historische Alternative zum totalitären Staat, der gleichzeitig” nationalsozialistisch » und gegen den reinen Wirtschaftsliberalismus gerichtet war), d. h. eines Staates, der die Arbeitsrechte und die ”soziale Sicherheit” in einem mehr oder weniger restriktiven nationalen Rahmen (insbesondere in Bezug auf die Rechte von Ausländern) verfassungsrechtlich festschreibt und umgekehrt die Idee der Solidarität oder Gemeinschaft der Bürger neu begründet, indem er diese trotz ihrer sehr unterschiedlichen Berufe und Lebensbedingungen als ”aktive Bürger” oder ”Arbeiter” charakterisiert.[22] Was Milwards Theorem (oder Argument) dieser Hypothese jedoch hinzufügt, ist, dass historisch gesehen im europäischen Rahmen der Entwicklungsprozess des nationalsozialistischen Staates nicht rein autark war und sich nicht in jedem nationalen Rahmen unabhängig vom supranationalen Umfeld abspielte, als ob die Staaten nicht Teil eines wirtschaftlich einheitlichen Ganzen oder einer ”Region” wären. Es war auch die europäische Konstruktion, die den Fortbestand in jedem einzelnen Mitgliedstaat und in seiner jeweiligen Ausprägung begünstigt und gesichert hat.

Eine solche Formulierung ermöglicht es dann zu verstehen, wann und wie das, was eine Garantie für die nationale Form darstellte, aufgehört hat, dies zu sein, und sogar begonnen hat, in umgekehrter Richtung zu wirken, als Faktor der Desintegration und der Krise. Der Wendepunkt, um es ganz brutal zu sagen, als die Delors-Kommission (unterstützt von ihren nationalen Beauftragten) darauf verzichtete, auf normativer und wirtschaftspolitischer Ebene einen ”europäischen Sozialstaat” oder auf europäischer Ebene einen ”föderal-sozialen Staat” zu entwickeln. Das heißt, es war der Moment, in dem im Kontext der Verallgemeinerung neoliberaler Politiken, die im ”Washingtoner Konsens” institutionalisiert werden, die gemeinsame Währung eingeführt wurde, um die Integration und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Kapitalismen zu fördern, ohne dass symmetrisch dazu der ”Sozialkompromiss”, der die Errungenschaften des Klassenkampfs institutionalisierte und die Möglichkeit einer wenn auch verzögerten Verringerung der Vermögens- und Machtunterschiede zwischen Kapital und Arbeit eröffnete, auf die Gemeinschaftsebene übertragen wurde. [23] Es wird nicht nur das Regierungssystem geändert, sondern auch der Kapitalismus, und beide Prozesse sind untrennbar miteinander verbunden. Seitdem werden die Institutionen ”in Brüssel“ oder „in Frankfurt“ als Mittel zur Auslagerung von Entscheidungen, die die Arbeitsverhältnisse und die sozialen Bedingungen beeinflussen, oder als Mittel, um sie dem Widerstand der Bevölkerung zu entziehen, wahrgenommen und funktionieren auch tatsächlich so. Und genau das setzt sich heute fort. Die Europäische Union ermutigt die Staaten also nicht, neue Formen der sozialen Sicherheit zu entwickeln, die dem globalisierten Kapitalismus angemessen sind, sondern die alten abzubauen, trotz des Widerstands, der systematisch als ”korporativ” abgetan wird. Die Einkommensunterschiede erreichen wie im Rest der Welt astronomische Ausmaße, während sich gleichzeitig Formen der Prekarität entwickeln, die Robert Castel als ”Entzugehörigkeit” oder „soziale Unsicherheit” bezeichnet hat.[24] Aus dieser Situation ziehen linke Souveränisten wie Wolfgang Streeck den Schluss, dass Arbeitsrechte gewissermaßen naturgemäß nur in einem nationalen Rahmen geschützt werden können, was die Geschichte des Kräfteverhältnisses, das den europäischen Aufbau geprägt hat, ausblendet und das Ergebnis einer politischen Entscheidung als wesentliches Merkmal darstellt. Damit ist die Tür offen für die Alternative zwischen Imperium und nationalistischem Populismus, zwei Formen des Verfalls der Demokratie. [25]

*

Dieser Vortrag ist zweifellos schon viel zu lang, ohne dass es mir gelungen ist, die Fragen, die ich aufwerfen wollte, vollständig zu klären. Wenn mir noch etwas Zeit bleibt, möchte ich zur Eröffnung der Diskussion drei Konsequenzen aus dem Vorstehenden formulieren, die nur als offene Fragen dargestellt werden können.

Die erste ist, dass man eine Föderation nicht von oben aufbauen kann. Genauer gesagt kann man sie nicht durch die einfache Übertragung an eine ”föderale” oder ”gemeinschaftliche” Behörde übertragen – auch nicht in Teilschritten und schrittweise – was die politische Philosophie seit Bodin und Hobbes als” Zeichen der Souveränität” bezeichnet hat. Genauer gesagt kann man die Selbstzerstörung der Föderation nicht verhindern, wenn diese Übertragung stattfindet, ohne dass im Gegenzug ”von unten” eine demokratische kollektive Macht mit gleichwertiger Allgemeinheit entsteht. Genau das ist nacheinander geschehen mit der Einführung der gemeinsamen Währung, der Übertragung der Befugnis zur Aushandlung und zum Abschluss von Handelsabkommen an die Europäische Kommission, die Kontrolle der Grenzen und die Eindämmung der Migrationsströme in den Schengen- und Dublin-Verordnungen und was morgen mit der Verteidigungsfähigkeit geschehen wird, wenn die internationale Konjunktur und das geopolitische Argument, den Imperien mit gleichwertigen Mitteln begegnen zu müssen, zum effektiven Aufbau einer europäischen Armee mit nationalen Kontingenten führen. Natürlich stehen hinter diesen Initiativen nicht nur ideologische, sondern auch materielle Interessen, beispielsweise die Ersetzung der schwächelnden Exportkapazitäten der Automobilindustrie durch eine Rüstungsindustrie…

Das Ergebnis ist das, was Habermas mit einem schrecklichen Begriff als postdemokratischen Exekutivföderalismus bezeichnet hat und was mein Freund, der Jurist Carlos Herrera, als ”Marktstaatismus“ bezeichnet hat ”.[26] Ich selbst habe von einer Pseudoföderation gesprochen, die kein Schritt zur Verwirklichung einer Föderation ist, sondern eine Perversion ihrer Idee und ein Hindernis für ihre Akzeptanz durch die nationalen Bürger.[27]

Die zweite Konsequenz ist, dass, wenn man mit sehr bedeutenden Politologen (von Carl Joachim Friedrich bis Robert Schütze)[28] und Juristen wie Olivier Beaud, dass die „klassische” Unterscheidung zwischen Föderation und Konföderation eine Frage des Grades und der Konvention ist, je nachdem, ob man das Verhältnis der nationalen und supranationalen Einheiten im Sinne der Zusammensetzung der Einheit oder der Aufspaltung in eine Vielzahl betrachtet, liegt das Wesentliche im Sinn des Prozesses der Transformation der nationalen Unabhängigkeiten, also in ihrer mehr oder weniger fortgeschrittenen Föderalisierung entsprechend den Erfordernissen der historischen Konjunktur, und nicht in der Verfassungsform, in der sie sich niederschlägt. Verbindet man diese Bemerkung mit dem vorstehenden Vorschlag, wonach ein ”Föderalismus von oben”, der nicht mit einer Stärkung der Befugnisse ”von unten” einhergeht (d. h. der Bürger selbst) auf transnationaler Ebene nicht einhergeht, genau das Gegenteil des erklärten Ziels bewirkt, so wird deutlich, dass die Prozesse der Föderalisierung und Demokratisierung in Wirklichkeit untrennbar miteinander verbunden sind. Demokratisierung ist kein zufälliges oder ergänzendes Merkmal, das einer bestehenden Föderation ohne sie hinzugefügt werden kann, denn ohne Demokratisierung gibt es keine Föderalisierung, oder die Föderation zerstört sich selbst.

Aber was ist transnationale Demokratisierung? Diese Frage lässt sich nicht im Rahmen der endlosen Polemik über die jeweiligen Befugnisse der Gemeinschaftsorgane und der Nationalstaaten (oder der durch ihre Staaten vertretenen Nationen) klären, die den stereotypen Konflikt zwischen Supranationalismus (der sowohl das ”postimperiale Imperium”) und des Nationalismus führt, die die ”Volkssouveränität” als verlorenes Paradies beschwören. Sie kann auch nicht durch die formale Einführung einer gemeinsamen, undifferenzierten föderalen oder europäischen Staatsbürgerschaft erreicht werden, selbst wenn diese mit einem mehr oder weniger entterritorialisierten Wahlrecht einhergeht. Die Diskussion über die Existenz oder Nicht-Existenz eines ”europäischen Demos” ist in diesem Punkt eindeutig, allerdings negativ.[29] Sie schließt jedoch nicht ab, sondern eröffnet vielmehr Überlegungen zu den Wegen der Demokratisierung. Kalypso Nicolaidis hat diese Überlegungen auf interessante Weise vorangebracht, indem sie den Neologismus ”Demoï-kratie” geprägt hat, d. h. indem sie versucht hat, den historischen Pluralismus der europäischen Nationen in deren Selbstverständnis der Volkssouveränität zu verankern.[30] Dabei hat sie jedoch nicht die Zweideutigkeit aufgelöst, die den Begriff ”Volk” in seinen beiden Bedeutungen prägt und sich regelmäßig zum Ausdruck bringt, mal in befreiender, mal in reaktionärer oder regressiver Form (wie beim Übergang vom Slogan ”Wir sind das Volk” zum Slogan ”Wir sind ein Volk” während der deutschen Revolution von 1989). Sie hat sie vielmehr fortgeschrieben. Ich habe natürlich keine fertige Lösung, aber auf der Grundlage dessen, was ich oben über den Sozialstaat und seinen Beitrag zur Reproduktion der Nationalform skizziert habe, wäre ich geneigt zu sagen, dass der Schlüssel zur Bewegung ”von unten” für eine demokratische Föderation in Europa in der Möglichkeit liegt, einen Austausch, eine Konfrontation, einen Konflikt, ja sogar eine Dialektik zwischen den beiden Bedeutungen des Wortes” Volk”, das Volk und ein Volk (also auch mehrere Völker), d. h. mehrere Geschichten, mehrere Kulturen, mehrere Sprachen, nicht im vorgegebenen Rahmen staatlicher Souveränitäten, sondern in einem offenen transnationalen Raum, der potenziell gemeinsam ist. Das heißt, eine paneuropäische Debatte zwischen den Bürger*innen selbst (über ihre Parteien, Bewegungen, Intellektuellen und Künstler*innen) über die jeweilige Bedeutung und Überschneidung ihrer Interessen in Bezug auf Klasse, Geschlecht, Rasse oder Ethnizität und Kultur und über die Art und Weise, wie diese zu vereinbaren sind, zu führen.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan, oder genauer gesagt, es handelt sich um einen Zirkelschluss: Seine Umsetzung setzt in gewisser Weise voraus, dass das Ergebnis, d. h. die Überschreitung von Grenzen oder deren Statusänderung, bereits erreicht ist. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur die Not Mittel und Initiativen hervorbringt, sondern vor allem, dass kollektive Bewegungen durch ihre Ziele bereits außerhalb des Kreises stehen. Eine dieser Bewegungen, von denen ich jahrelang angenommen hätte, dass sie aufgrund ihres Ziels potenziell global sind und sich daher von Anfang an über die nationalen Grenzen Europas hinweg auf föderaler oder quasi-föderaler Ebene bilden müssten, war die ökologische Jugendbewegung zum Schutz der Erde; aber das ist immer noch nicht der Fall, oder nur in sehr geringem Maße…

Vor allem – und das ist mein letzter Punkt – setzt der Dialog ”von unten” zwischen sozialen Interessen und Formen der Bürgerschaft einen Kommunikationskanal, Instrumente und eine gemeinsame Sprache voraus. Der öffentliche Raum der liberalen Demokratien wurde bekanntlich durch Literatur, Journalismus, Schule, politische Parteien, aber auch durch Arbeitergegenkulturen in einem nationalen Rahmen aufgebaut.[31] Die entscheidende Frage, die den Befürwortern der europäischen Föderation als demokratischem Konstrukt gestellt wurde (Régis Debray hatte sie mir einmal ironisch entgegengehalten), war immer: „In welcher Sprache kommunizieren diese Bürger Europas miteinander?“ Umberto Eco antwortete darauf mit einem schönen Satz, der immer wieder zitiert wird (dessen Urheber jedoch nicht auffindbar ist): ”Die Sprache Europas ist die Übersetzung.“[32] Und es stimmt, dass Übersetzen sowohl eine populäre als auch eine wissenschaftliche Praxis ist. Aber sie nimmt in Europa wie anderswo dramatisch ab. In den vierzig Jahren meiner Mitgliedschaft in der ”Partei Europas“, in Anlehnung an das Manifesto di Ventotene, das 1941 von Altiero Spinelli und Ernesto Rossi verfasst wurde, habe ich lange geglaubt, dass die Intensivierung des materiellen und kulturellen Austauschs, der Personenfreizügigkeit und sogar der Konflikte zwischen den Bürgern der verschiedenen Nationen des Kontinents mit all ihren Ungleichheiten und Schwierigkeiten, einen gemeinsamen ”bürgerlichen Raum“ entstehen lassen und die Übersetzung der Sprachen fördern würde. Das Gegenteil ist eingetreten, außer für eine sehr kleine Schicht kosmopolitischer Intellektueller und, das dürfen wir nicht vergessen, für eine zwar große, aber sozial disqualifizierte und segregierte Masse von Arbeitsmigranten aus Europa und außerhalb Europas. Die Ursache liegt nicht nur im Aufstieg des Nationalismus und im Niedergang des Internationalismus, oder vielmehr ist dieser sowohl Ursache als auch Wirkung. Die grundlegende Ursache ist die Ersetzung des Gesprächs durch die Nutzung sozialer Netzwerke und vor allem die zunehmende Verbreitung der maschinellen Übersetzung, die jede ”Prüfung der Übersetzung” ” (Antoine Berman) überflüssig macht und damit sowohl den Bedarf als auch die Akteure beseitigt. Welche Bewegungen sind heute in Europa wie auch anderswo auf der Welt in der Lage, dieser Kolonisierung zu widerstehen oder Gegenmittel zu finden? Ich weiß es nicht, aber ich bin sicherlich nicht in der richtigen Position, um das zu beurteilen. Ich muss mich erneut damit begnügen, auf die Aporie oder die unmögliche Möglichkeit hinzuweisen.

[1] Yves Mény: „L’union européenne et le fédéralisme : impossible ou inévitable ?” (Die Europäische Union und der Föderalismus: unmöglich oder unvermeidlich?), Politique européenne, Nr. 53, 2016/3, Le fédéralisme européen (Der europäische Föderalismus).

[2] Etienne Balibar, Europe, crise et fin ? (Europa, Krise und Ende?), Editions Le Bord de l’eau, 2016.

[3] Etienne Balibar: „Le pacifisme n’est pas une option“ (Pazifismus ist keine Option), Mediapart, 7. März 2022.

[4] Siehe die sehr interessante Untersuchung von Daria Saburova: Travailleuses de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre (Arbeiterinnen im Widerstand. Die ukrainischen Volksschichten angesichts des Krieges), Editions du Croquant 2024.

[5] Siehe den Essay von Peter Brandt: Mit anderen Augen: Versuch über den Politiker und Privatmann Willy Brandt, Dietz Verlag Berlin 2013. Und Sophie Momzikoff, „Aux origines de la Maison commune européenne de Gorbatchev : influences et concepteurs (années 1970-1989)”, Histoire Politique, 46 | 2022.

[6] Sandro Mezzadra und Brett Neilson: The Politics of Operations: Excavating Contemporary Capitalism, Duke University Press 2019.

[7] Siehe E. Balibar: „Géométries de l’impérialisme au XXIème siècle”, AOC Media, 25. und 26. November 2024.

[8] Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin. Les promesses de la voie chinoise, Ed. Max Milo, 2009.

[9] Siehe Michel Aglietta, Zone euro. Éclatement ou fédération, Paris, Michalon, 2012.

[10] A. Rouvroy und T. Berns: „Algorithmische Gouvernementalität und Perspektiven der Emanzipation. Das Disparate als Bedingung der Individuation durch Beziehung?“, in Politique des algorithmes. Les métriques du web, Réseaux 2013/1 Nr. 177 La Découverte

[11] E. Balibar: „Absolute Capitalism”, in W. Callison und Z. Manfredi: Mutant Neoliberalism. Market Rule and Political Rupture, Fordham University Press, 2020.

[12] Siehe beispielsweise Pierre Veltz: La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif, Editions du Seuil 2017.

[13] The future of European competitiveness: Report by Mario Draghi, Europäische Kommission, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en

[14] Amitav Ghosh, Le grand dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique, Wildproject 2021.

[15] Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sprach in diesem Zusammenhang von einer „Impf-Apartheid”. Siehe meinen Kommentar: „Eine Welt, eine Gesundheit, eine Spezies. Pandemie und Kosmopolitik”, in E. Balibar, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine, Editions La découverte, 2022.

[16] Siehe das Werk von Antonio Negri, insbesondere: Le pouvoir constituant : essai sur les alternatives de la modernité, Paris, Presses Universitaires de France, 1997.

[17] Timothy Garton Ash: „L’Union comme empire post-impérial”, Le Grand Continent, 20. Juli 2023.

[18] Raymond Aron: Paix et guerre entre les nations (1962), achte Auflage mit einer unveröffentlichten Einleitung des Autors, Calmann-Lévy, 1984. Olivier Beaud bezieht sich darauf in seiner Théorie de la fédération, Presses universitaires de France, Sammlung Léviathan, 2007 (S. 68 ff.).

[19] Ich hatte eine Theorie dieser „Form” in meinen Beiträgen zu dem gemeinsam mit Immanuel Wallerstein verfassten Buch Race, nation, classe. Les identités ambiguës, nouvelle édition augmentée, Editions La Découverte, 2018, skizziert.

[20] Alan S. Milward: The European Rescue of the Nation-State, Routledge 1992. Eine bedeutende Verwendung von Milwards Argument in einem antiföderalistischen Sinne findet sich in Perry Andersons Buch The New Old World, Verso 2009.

[21] Etienne Balibar: Les Frontières de la démocratie, La Découverte 1992; La Proposition de l’égaliberté, Presses Universitaires de France 2010. Eine ausführliche Diskussion des konfliktreichen Verhältnisses des nationalen Staates zum Prozess der neoliberalen Globalisierung, die sich großzügig auf meine Formulierungen stützt und diese erheblich erweitert, findet sich in Edouard Delruelles Werk: Philosophie de l’Etat social. Civilité et dissensus au XXIe siècle, Editions Kimé 2020.

[22] Dies gilt sowohl für den Westen als auch für den Osten der Blockaufteilung, wenn auch in ganz unterschiedlicher Form, die im Detail diskutiert werden müsste. Der Abbau der aus dem „realen Sozialismus” übernommenen Sozialversicherungsstrukturen in dem Moment, in dem die des sozialdemokratischen „europäischen Modells” im Westen in Frage gestellt wurden, ist eine der grundlegenden Ursachen für den Aufstieg des „Populismus”, insbesondere in Deutschland.

[23] In einem Brief an mich nach meinem Vortrag widerspricht mir Justine Lacroix: „Sie haben der Delors-Kommission vorgeworfen, den Binnenmarkt über den Aufbau eines sozialen Europas und dann die Einheitswährung über die Wirtschaftspolitik gestellt zu haben. Aber Delors hatte im Rat keine Mehrheit, um ein soziales Europa zu schaffen und eine Wirtschaftspolitik auf den Weg zu bringen. Vor der Einführung des Binnenmarktes hatte er eine Rundreise durch die Hauptstädte unternommen, um ein soziales Europa vorzuschlagen, und war dabei auf eine Mauer gestoßen (…) Delors war zweifellos kein Revolutionär, aber er ist nicht mit Lamy zu verwechseln.” Ich nehme diese Korrektur zur Kenntnis, die darauf hinausläuft, das Ergebnis nicht mit den Absichten zu verwechseln. Aber es bleibt die Frage, warum Delors sich in dieses Kräfteverhältnis begeben hat… Nützliche Analysen hierzu finden sich in dem Buch von Robert Salais, Le viol d’Europe. Enquête sur la disparition d’une idée, Presses Universitaires de France 2013.

[24] Robert Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Seuil et La République des Idées, Paris, 2003

[25] Wolfgang Streeck: Entre globalisme et démocratie. L’économie politique à l’heure du néolibéralisme finissant, Gallimard 2023.

[26] J. Habermas: La constitution de l’Europe, französische Übersetzung, Gallimard 2012; Carlos M. Herrera: „Forme politique et espace démocratique : d’un étatisme sans Etat et de son incertain dépassement”, in Une Europe politique ? Obstacles et possibles, herausgegeben von Ninon Grangé und Carlos M. Herrera, Editions Kimé Paris 2021.

[27] E. Balibar: Europe, crise et fin ?, ouvr. cit. Darin diskutiere ich ausführlich die Positionen von Habermas.

[28] Robert Schütze: „Two-and-a-half Ways of Thinking about the European Union”, in Politique européenne, Nr. 53/2016, zit.

[29] Catherine Colliot-Thélène: La Démocratie sans « Demos », Paris, PUF, 2011. Colliot-Thélène ist der Ansicht, dass die Inkonsistenz des „Demos” als politische Grundlage der Föderation durch die entscheidende Rolle ausgeglichen wird, die dieser bei der Konstitutionalisierung der „subjektiven Rechte” seiner Bürger gespielt hat, was einen Einstieg in die Frage der gegenseitigen Garantie der „Rechtsstaatlichkeit” darstellt, auf die ich in diesem Beitrag aufgrund des begrenzten Umfangs nicht näher eingehen konnte.

[30] „Demos et Demoï : fonder la constitution” von Kalypso Nicolaïdis und Aïcha Messina, in L’Europe en partage, Lignes 2004/1 Nr. 13, Éditions Léo Scheer.

[31] Oskar Negt & Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1972 (eine teilweise französische Übersetzung liegt unter dem Namen Oskar Negt vor).

[32] Laut Barbara Cassin stammt er aus Ecos Vortrag bei den Assises de la traduction littéraire d’Arles (Herbst 1993) oder aus Ecos Antrittsvorlesung am Collège de France ein Jahr zuvor. Barbara Cassin, „La langue de l’Europe ?“, Po_sie, Bd. 160-161, Nr. 2-3, 2017, S. 154-159.

Übersetzung vom Französischen DeepL und Bo Stråth

How to quote:

Cit. Etienne Balibar, ”Die unmögliche Möglichkeit einer europäischen Föderation: gestern, heute, morgen” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/die-unmogliche-moglichkeit-einer-europaischen-foderation/ Published 30.07.2025

Comments

Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.